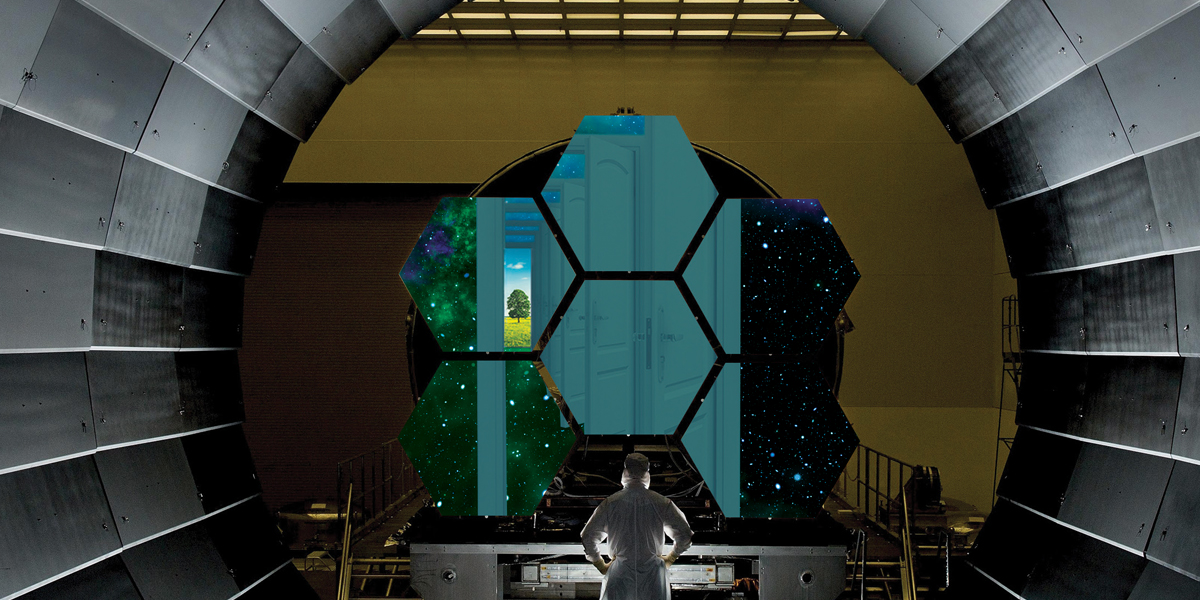

شاء الله تعالى أن يسوق إليّ مشهدًا ملهِمًا من إحدى الفضائيات لبرنامج وثائقي حول أعظم المشاريع العملاقة التي أنجزت في العالم. وكانت تلك الحلقة خاصة بمشروع بناء أحد أكبر المنشآت بولاية نيفادا الأميركية. فاستُعملت أدق الوسائل العلمية بأحدث الآليات التقنية في إنجاز المشروع، بحيث أحاطت الدراسات إحاطة فائقة بكل جوانب الواقع من طبوغرافية الأرض وتركيبة ما تحتها، ونوعية التربة، وتحليل مكوناتها، ومعطيات الجو، وطبيعة المياه، وغير ذلك. كما تمكنت تمكنًا محكمًا من معطيات العقل الضابطة للقوى الميكانيكية، وللتوازنات الفيزيائية، والتفاعلات الكيميائية المبرمجة بأدق الآليات الإلكترونية.

وجاءت ساعة الحسم، حيث سيتم نصب المنشأة وفق تدابير بالغة الدقة وشديدة التعقيد، رصدت لها آليات رفع عملاقة وطائرات مروحية وغير ذلك. فلما تأكد رئيس فرقة الإنجاز من جاهزية كل شيء، واستعد لإعطاء إشارة البدء في تركيب القطع الإسمنتية المعلقة وكل فرق العمل على أهبة الاستعداد، تحركت ريح لم تكن بالحسبان فأربكت كل الحسابات واضطرت الطواقم العاملة إلى الانتظار تلو الانتظار، ثم التوقف وتأجيل العملية بما يترتب عن ذلك من خسائر مادية ومعنوية. فلم يجد كبير المهندسين المسؤول عن المشروع بدًّا من التصريح بعجز التدابير المتخذة أمام تأثير الريح المفاجئة، فقال آسفًا وهو يعلل توقفه هذا الذي لم يكن منتظرًا: “آه.. لو كان بإمكاني أن أخاطب آلهة الرياح، لطلبت منها إيقاف الريح إلى ما بعد إنهاء مهمتنا”.

وهذا اعتراف صريح من رجل ذي خبرة عالية بضعف المقدرات البشرية أمام تأثير الظواهر الطبيعية. فقوله هذا الذي يطلب فيه المدد من مصادر فوق بشرية وإن كان يحمل في ظاهره عبارة “آلهة الرياح” التي تترجم شركًا ظاهريًّا مركبًا عن جهل بما وراء الطبيعة، إلا أنه ينطوي ضمنيًّا على اعتراف بضعف التدابير الموضوعية للإنسان، وإقرار بأن هناك قوة خارقة في عالم ما وراء الواقع والعقل فاقت توقعات الإنسان وتدابيره هي التي تُطلب عند انقطاع الأسباب. وتلك هي قدرة الله الخفية التي لم يلتفت إليها الرجل لأنها من صميم أخبار الوحي الغيبية، والتي لاذت بها أحاسيسه الذاتية لما نفدت جهوده الموضوعية، لكن بعبارات بعُدت عن مصادرها السماوية لِما لحق بفطرته من علل طمَست معالمَها الأصلية.

فما العبر التي نستوحيها من هذا المشهد المعبر؟ وكيف يجب أن نقرأ الأشياء من خلال هذا الاعتراف الضمني؟

لما خلق الله آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، بث فيه من العلم ما أصبح فطرة في البشر. فالعلم هو ميزان الفطرة السليمة في الإنسان الذي به يترقى في مراتب الكمال التي من أجلها خُلق. فهو ينبني على أسس الواقع والعقل والوحي. وما صرَف فكرَ الإنسان عن هذه البنية الفطرية المتكاملة للعلم، إلا علل طرأت عليه فأبعدته عن الإحاطة العلمية التي هو مطالب بها. فإذا رأيت العالِم تنزّل علمُه التنزيل المتكامل على هذه الأسس الثلاثة فتوافق عنده الواقع والعقل مع الوحي، فاعلم أن ذلك من سلامة فطرته، وإلا فهو في ضعف من الفطرة تبعده تداعياتها عن الإحاطة العلمية بحقائق الأشياء ومضامينها. ولا أدل على ذلك مما جاء به قول الله عزوجل:(قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ # يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ)(العنكبوت:20-21).

لا بد للإنسان أن ينأى بنفسه في فترات كثيرة عن قيود التوجيه العلمي الاجتماعي، إلى حرية الفضاء الفطري.. ذلك الفضاء الذي في خلو الإنسان فيه بذاته، تتكلم مواهبه وتنشط تجاربه، فتنتشله من أوحال التبعية والتقليد، لترتقي به في مراتب الإبداع والتجديد.

وهي الآية التي تستوعب كل المنهاج التجريبي بين كلمتي “انظروا” و”كيف”، اللتين تجمعان خصائص الملاحظة والفرضية والتجربة، بل وتتجاوزها إلى حد التوثيق الزماني والمكاني لموضوع البحث بإقرار السير في الأرض كعنصر دال على البعد المكاني (الواقع) والفارق بين بدء الخلق ونشأته الآخرة كعنصر دال على البعد الزماني، وذلك لإضفاء صفة الدراسة المقارنة “فانظروا كيف” التي تتطلب استعمال العقل في استجلاء ظواهر الخلق بالتنقل بين أرجاء الأرض، ثم الربط الزمني بين مراحلها على اعتبار عامل الزمن مؤثرًا في تطورها.

فالآية بإقرارها لعلاقة التلازم القائمة بين بعدي المكان والزمان في موضوع النظر هذا، إنما تكون أقرت بنسبية كل واحد منهما للآخر، إذ لا يصير لأحدهما مدلول إلا من مفهوم وحدته مع الآخر. فكان التوجيه الرباني في هذه الآية منهاجًا تجريبيًّا شاملاً سطر الحق سبحانه فيه مجال البحث وفق محورين متلازمين: محور أفقي وهو المكان الذي تدل فيه عبارة “في الأرض” على شمولية المجال لكل النطق التي ترتفع أو تنخفض عن مستوى سطح الأرض، ومحور عمودي وهو الزمان الذي تدل فيه عبارتا “بدْء الخلق” و”نشأته الآخرة” على فعل الزمان كأداة يغير الله عزوجل بها خصائص الخلق، ويرتب بها أطواره وفق سنة التطور التي أقرها عليه.

وعلى سكة هذين المحورين، تُنزّل قاطرة البحث لتسير بخطى حثيثة تطلب بوسائل البرهنة والاستدلال الحقائق العلمية المفضية إلى الحقيقة المطلقة الكامنة خلف كل هذه الحقائق النسبية وهي اليقين بأن “الله على كل شيء قدير”، التي هي من صميم الوحي. وذلك هو الهدف الأسمى من العلم، لما فسر ابن عباس رضي الله عنه قول الله عزوجل: (إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)(فاطر:28)، قال: “العلماء هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير”.

لكن العلوم اليوم بممارساتها الموغلة في الموضوعية، تضع نفسها في مسار يُبعدها كل مرة عن هذا المنظور. فالعلوم اليوم باعتمادها مبدأ التصورات الميكانيكية للأشياء، تفقد المصداقية في إبداء التفاسير المقنعة بخصوص حقيقة هذا العالم. ذلك أنها بتقويضها لخاصية الشعورية الذاتية الكامنة في عمق الإنسان والمنبثقة من إحساسه الفطري، تحطم في الباحث تلك الحماسة المنبعثة من أحاسيسه الباطنية، التي من شأنها أن تحرك في الباحث نوازع العلاقة الفطرية القائمة بينه وبين الأشياء.

وهذه إشكالية كبرى يعيشها الحقل العلمي. فالعلوم طالما أنها تبحث عن الحقيقة التي تظل دائمًا في أفق الفكر الإنساني، وحيث إنها تبقى تشكل دائمًا الوسيلة المثلى لنهضة الإنسان وتطور حياته، وكون أن تطبيقاتها يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى نتائج سلبية أو ربما كارثية، فكل هذا يستوجب الوقوف بالنقد والتحليل على حقيقة هذا المسار الموروث عن فكرة الموضوعية، التي باعتبارها العالَم كيانًا ماديًّا تكون ساهمت بشكل كبير في تحريف المسار العلمي عن درب الاستقامة الكونية.

فالعلوم بإنجازاتها في شتى الميادين، قدمت وتقدم للإنسانية الكثير. لكن ثمة إشكاليات كثيرة تطرح نفسها اليوم بإلحاح كبير، خاصة على المستويات الأخلاقية والنفسية والاجتماعية والبيئية، وكلها مرتبطة بالتأثير المفرط للموضوعية على ذاتية الباحث. ذلك أن العلوم اليوم بلجوئها إلى اعتماد التراكمية المعرفية القائمة على الدقة الكمية المقصية لكل خصوصيات الإرادة والوعي الإنسانيين، باتت تفرض على الباحث مسَلمات نظرية وتطبيقية كمرجعيات جاهزة لتعريف كل الظواهر الكونية، دون إعارة الاعتبار في التعامل مع هذه الظواهر للأحاسيس الذاتية والقيم الروحية.

وهنا تضع العلوم الباحثَ في وضعية حرجة لا تتفق مع خصوصيات ذاته، فتجده يُساق كرها في مساق التمييز بين الذات والموضوع، فلا يعبر عن ما يخالج نفسه بشأن حقيقة الأشياء، وإنما عن ما يُمليه عليه هذا السياق. علمًا بأن الباحث باستثماره لذاتيته في إبداء أفكاره العلمية، يكون وحّد بين الذات والموضوع على غرار العالَم الذي تتوحد فيه المادة مع الطاقة، وكائناته التي تتوحّد فيها الأجسام مع الأرواح. وخارج هذه الوحدة، مهما حاولت العلوم أن تفسر الأشياء والظواهر، فإنها لن تسلم من الوقوع في منزلقات المادية المهلكة؛ لأن الباحث تحت ضغط الموضوعية المفرطة التي تحول بينه وبين حقيقة الأشياء، يجد نفسه غارقًا في طقوس الممارسات العلمية التي تمتهن العلم من أجل العلم والتقنية من أجل التقنية، دون استحضار لتلك الأهداف السامية التي من شأنها أن تضع الباحث أمام حقيقة التفاعل مع هذا العالم، مع جمالية مكوناته ومع تناسق علله، فتؤول إنجازاته العلمية إلى مآلات قد تورد العالَم موارد الدمار وعدم الاستقرار.

من هذا المنطلق، نجد أن الضغط المتولد عن إحكام قبضة الموضوعية على الممارسات والتطبيقات العلمية، إذا لم يُمتص بقوة الأحاسيس الذاتية النابعة من مقومات الباحث الفطرية، فإنه سيحوّل الممارسات العلمية إلى آليات تدمير لملكات الإنسان الذاتية فلا يعود يرى من معالم الأشياء إلا ما هو مدرك بالحواس والعقل، بينما يمر على الأهم الذي من شأنه أن يعرّفه على حقيقة ما تخفيه تلك الأشياء، وعلى مغزى ما تشير إليه دلالاتها العلمية.

ومن هنا، فنظرة العلم للأشياء من هذه الزاوية -زاوية الموضوعية المجحفة- لا يمكن لها أن تستوعب حقيقة العالَم، لأن الهدف من العلم ليس فقط دراسة طبيعة الذرات ولا عمل المجرات، بقدر ما هو الفهم لما تستبطنه أسرارها، ذلك الفهم الذي لا يتأتى بموضوعية جافة موجَّهة بقراءة تجزيئية لحقائق العالَم، وإنما بانفتاح على جواهر الأشياء من خلال استحضار الباحث لتلك القراءة الشمولية التي تجعل رؤيته للأشياء متكاملة مع نُسقها الكونية التي تجعله يستوعب أبعادها الدلالية. فالطبيعة التي كلها إشارات إلى هذا التفاعل القائم بين الإنسان والأشياء، إذ تحثنا من خلال تناسق عللها على تبني هذه القراءة الشمولية، إنما تستنهض فينا تلك الأحاسيس الذاتية التي تخرجنا من ضيق تصوراتنا الميكانيكية للأشياء، إلى الآفاق الرحبة لمضامينها الدلالية. فينتج عن هذا الانفراج في الفهم الذي يستوعب الأشياء بملامستها من خلال تلاقي إيحاءات العقل مع همسات القلب، أحاسيس من السعادة والمحبة لهذا العالم، تجعل الباحث يحظى بقدرات من الذكاء والفطنة، تفوق قدراته الأكاديمية على مواجهة مشاكل الحياة وتحدياتها.

العلوم اليوم باعتمادها مبدأ التصورات الميكانيكية للأشياء، تفقد المصداقية في إبداء التفاسير المقنعة بخصوص حقيقة هذا العالم

فكم من فكر علمي اعتُبر عند ظهوره، نشازًا فسُفِّه وفسِّق بل ولربما حورب، ثم ما لبث أن صار بداهة بإجماع العلماء. وكم من عالِم اعتُبر فاشلاً في مجال تعليمه الاجتماعي لكن بمجهوداته الذاتية استطاع أن يقلب موازين العالَم.. مما يدل على أن الفكر العلمي لا يمكن أن يخلو من تلك الأحاسيس المستلهمة من بعد فلسفة اكتشاف موقع الذات من مكونات هذا الكون، ومن السر المعنوي لعمق هذا الموقع المرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الخلوة والتفكر. ذلك المفهوم الذي تشهد بحقيقته سنّة سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما اختلى بغار “حراء” قبل البعثة، إلا من أجل بناء فكر سليم أساسه الفطرة الربانية المستنهِضة لعبادة التفكر التي هي أعظم باب يدخل منه الإنسان إلى الله عز وجل. فحتى يترقى الإنسان في مراتب الكمال التي من أجلها خلق، كان لا بد له أن ينأى بنفسه في فترات كثيرة عن قيود التوجيه العلمي الاجتماعي، إلى حرية الفضاء الفطري.. ذلك الفضاء الذي في خلو الإنسان فيه بذاته، تتكلم مواهبه وتنشط تجاربه، فتنتشله من أوحال التبعية والتقليد، لترتقي به في مراتب الإبداع والتجديد.

وهكذا، إذا عدنا إلى المشهد الذي منه ابتدأنا، فسنجد أن تلك اللقطة التي ساقها الله تعالى إلى المشاهد، ليريه اعتراف أحد أكبر الخبراء بعجز تدابير الإنسان أمام فعل الطبيعة، وطلبه الغوث من عالم ما وراء الطبيعة، إنما هي رسالة جاءت إلى ذلك المشاهد وهو على أريكته ينظر التلفاز، لتدله على حقيقة الضعف الذي هو صفة الإنسان أمام خالقه، وتذكره بأن الفطرة الغائرة في ذلك الإنسان هي التي حركت فيه ذلك الكلام.

فكم نحن غافلون عن تلك الأحاسيس في استثمار قدراتنا الذاتية، علمًا بأنها كانت في نعومة طفولتنا هي المحركة لنضجنا العقلي والباعثة لحماسنا المعرفي. فالإنسان كما أنه يبدي إحساسًا تجاه الطبيعة المحيطة به، كذلك هذه الطبيعة -بروحانية مكوناتها- توحي إليه من الأحاسيس ما يجعله يغوص في أعماقها باحثًا عن سر حقيقتها. فإذا أحسن استثمار هذه العلاقة الروحانية القائمة بينه وبين الطبيعة، وصل إلى فهم المعنى الذي يريده الله من هذا العالم، وإلا فإن الإنسان بانسياقه وراء ماديات الأشياء التي تمليها عليه موضوعيته المجحفة، لن يصل إلا إلى المعنى الذي يريده هو، فيقع في نقائص معيبة غالبًا ما تؤدي به إلى مفاهيم مبتورة، بحيث يعود يمر أمام الأشياء فلا يرى منها إلا الظاهر دون الكشف عن الأهم الذي تخفيه مواضيعها من حقائق وأسرار.

وهكذا، فإن كل محاولة لتحطيم الأحاسيس الذاتية للباحث بحجة الموضوعية العلمية، إنما هي تقزيم للممارسات العلمية بتحويل المفاهيم إلى تصورات ميكانيكية تُفرّغ العالِم من فطرته الآدمية، فيعود العلم مهما بنى بكثرة الوسائل ووفرة الإمكانيات، يدمر بتفاهة الأهداف وانعدام الغايات.

(*) كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.