جمال الإنسان

الإنسان جميل، بل هو أجمل مخلوق في الأرض، وتلك حقيقة قرآنية ووجودية؛ ذلك أن مصادر الدين في الإسلام تحدثنا أن الله قد خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسنها، وقارن بينه وبين سائر الحيوانات -وهي غاية في الجمال- ظاهرا وباطنا. قال عز وجل: (اَللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اْلأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ) (غافر: 64) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “خلق الله آدم على صورته”(متفق عليه)، ثم جعل له الكون من كل حواليه جميلا، وحسنه تحسينا، عساه يكون في تدينه حسنا جميلا. قال تعالى: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اْلأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً) (الكهف: 7) فالزينة الكونية مبعث وجداني للتحلي بالزينة الإيمانية.

إن الناظر في هذا العالم الكوني الفسيح، يدرك بسرعة أن الإنسان يعيش في فضاء فنّي راق؛ بيئة واسعة بهية هي آية من الجمال الذي لا يبارى؛ بدءً بالأرض حتى أركان الفضاء، الممتدة بجمالها الزاخر في المجهول، تسير في رونق الغرابة الزاهي، إلى علم الله المحيط بكل شيء. ومن ذلك قوله سبحانه: (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ) (الحجر: 16) وجعل الأرض الحية تتنفس بالجمال نِعَماً لا تحصى ولا تنتهي (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (الأعراف:32). وأرشد ذوق الإنسان إلى تبين معالم هذا الجمال في كل شيء: (وَاْلأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) (النحل: 5-6).

ثم انظر إلى هذا الجمال المتدفق كالشلال، من الآيات التاليات؛ يقول سبحانه بعد الآية السابقة بقليل، في سياق الْمَنِّ بهذه النعم الجميلة الجليلة: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (النحل: 10-12).

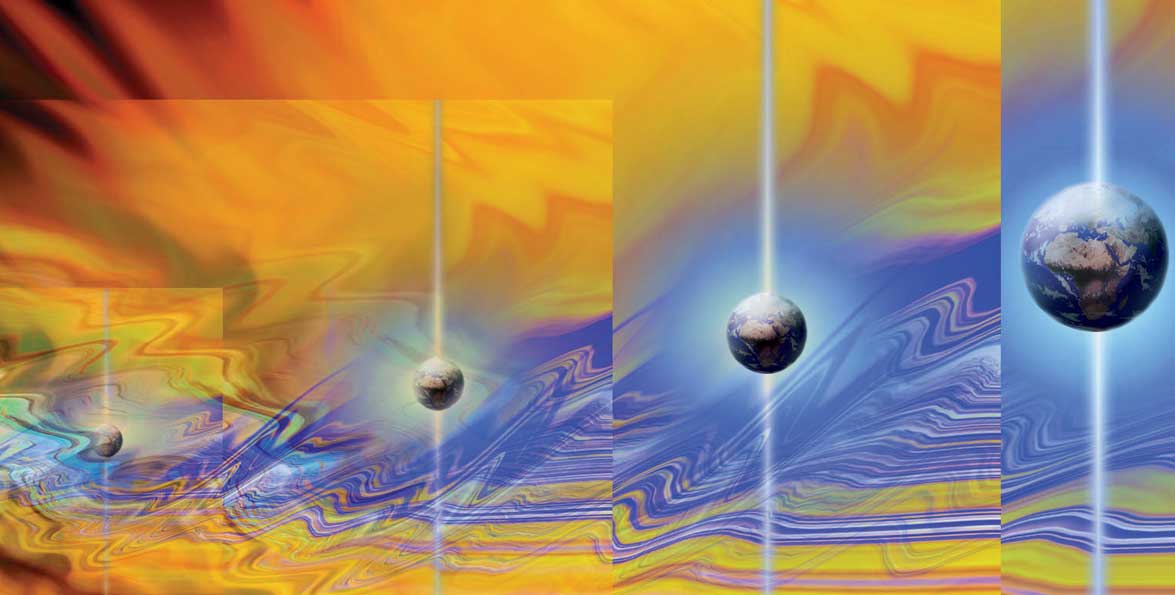

بانوراما الأرض

إنها صورة كلية شمولية ذات ألوان وأنوار حية متحركة، إنها »بانوراما« كاملة للأرض بتضاريسها وبحارها وأشجارها وأنهارها وأحيائها جميعا. ثم بفضائها الرحب الفسيح بما يملأ ذلك كله من حركة الحياة، والنشاط الإنساني بكل صوره مما أتيح له في هذه الأرض وفضائها من المسخَّرات الحيوية. هذا كله هو قصرك الزاهي أيها الإنسان، ومجالك الواسع، محاطا بكل آيات التسخير وكرامات التدبير، المتدفقة بين يديك بكل ألوان النعم والجمال؛ لتصريف العمر كأعلى ما يكون الذوق، وكأجمل ما تكون الحياة.

وفي سورة الأنعام صور تنبض بجمال الخصب والنماء، جمال أرْضِيّ لا يملك معه من له أدنى ذرة من ذوق سليم إلا أن يخضع لمقام الجمال الأعلى، الجمال الرباني العظيم. قال جل جلاله: (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبٌّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (الأنعام:99). ويلحق بها قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)(فاطر:27-28).

فالصورة تبتدئ -في الآيات الأولى ثم التي بعدها- من لحظة نزول المطر، إلى لحظة خروج النبات والشجر من التربة الندية، إلى مرحلة خروج الحب المتراكب في السنابل، وخروج القِنْوَان، (أي: العراجين والعُذُوق المثقلة بالفاكهة) بجمالها وبهائها، ثم ما يلامسها بعد ذلك من نضج وينع، فتراها -وقد تهيأت للقِطاف- متدليةً خلال خمائل الجنات والبساتين، ناظرة إلى الناس في دلال خلاب. والآيات لا تغفل الحركة الحية للألوان، في تطورها من الخضرة إلى سائر ألوان النضج والينع، مما يتاح للخيال أن يتصوره -تَوَرُّداً واصْفِرَاراً واحْمِرَاراً واسْوِدَاداً… إلخ- في الزروع، والتمور، والأعناب، والزيتون، والرمان ونحوها، إلى ما يحيط ذلك كله، أو يتخلله، من ألوان الجبال وجُدَدِهَا، وهي: مسالكها أو خطوطها والتواءاتها المتشكلة منها، وهي غالبا ما تكون ذات انحناءات مختلفة الألوان، كما قال الله تعالى بيض وحمر إلى ما يزينها من غرابيب سود، وهي الصخور الناصعة السواد… إلى حركة اللون المنتشرة هنا وهناك في الحيوان والإنسان، مما لا يملك المؤمن معه إلا أن يكون من الساجدين لمن أفاض على الكون بهذا الجمال كله، الجمال الحي المتجدد. وإنها لآيات تربي الذوق الإنساني على جمالية التوحيد والتفريد، مما تعجز الأقلام والألوان عن تجسيد صورته الحية النابضة، وأي ريشة في الأرض قادرة على رسم الحياة!؟

وإنني لو قصدت إلى استقصاء جماليات القرآن الكريم من السور والآيات لجئت به كله، فهذه عباراته الصريحة وإشاراته اللطيفة كلها، كلها مشعة بتوجيهات ربانية لتربية الذوق الإنساني حتى يكون في مستوى تمثل مقاصد الدين البهية، بتدينه الجميل. فهل عبثا نصَّ القرآنُ على جمالية الكون والنعم والحياة؟ وهل عبثا نبه القرآن الحس البشري الإسلامي، وربَّاه لالتقاط دقائق الحسن والبهاء في مناظر الفضاء والأرض والجبال والشجر والنبات والبحار والأنهار والأنوار والأطيار؟!

إن الله تعالى خلق الحياة على مقاييس الجمال الإلهية الباهرة الساحرة، وأرسل الرسل بالجمال ليتدين الناس على ذلك الوِزان وبتلك المقاييس. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأتقياء، وإمام المحبين: “إن الله تعالى جميل يحب الجمال”(رواه مسلم). وفيه زيادة صحيحة: “ويحب معالي الأخلاق ويكره سِفْسافَها”(رواه الطبراني وابن عساكر)؛ مما يشير إلى أن الجمال مطلوب في أداء المسلم شكلا ومضمونا، مبنى ومعنى، رسما ووجدانا.

مواكب الجمال

فليكن الدين إذن سيرا إلى الله في مواكب الجمال (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (الأعراف: 29-30) وإنها للطافة كريمة أن يجمع الحق سبحانه في مفهوم الدين، من خلال هذه الكلمات النورانية بين جمالين: جمال الدين وجمال الدنيا: (قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ليكون ذلك كله هو صفة المسلم.

ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تربية صحابته الكرام على كل هذه المعاني. وكيف لا، وهو أول من انبهر بجمال ربه وجلاله؛ فأحبه حتى درجة الخلة. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: “لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة (أبا بكر) خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله”(رواه مسلم)، وصح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في سياق آخر: “إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا”(رواه مسلم). وكان يعلمهم كيفية سلوك طريق المحبة بعبارات وإشارات شتى، ما تزال تنبض بالنور إلى يومنا هذا، فانظر إن شئت، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: “أنتم الغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله!”(رواه مسلم) والغرة بياض في ناصية الحصان، والتحجيل بياض في يديه؛ فتلك سيم الجمال في وجوه المحبين وأطرافهم، يوم يرِدُون على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي سيم “ليست لأحد من الأمم”(متفق عليه)، بها يعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامة، كالدر المتناثر في دجنة الفضاء. هذه ومضة الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساجدين، رشحا لا يذبل وميضه أبدا!

النبي الكريم ميز جمال المحبين وسط الزحام واحدا واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: “ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة! قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: “أرأيت لو دخلتَ صُبْرَةً (محجرا) فيها خيلٌ دُهْمٌ، بُهْمٌ، وفيها فرَسٌ أغَرُّ مُحَجَّلٌ، أما كنتَ تعرفه منها؟” قالوا: بلى. قال: “فإن أمتي يومئذ غُرٌّ من السجود، مُحَجَّلون من الوضوء!”(رواه أحمد) فأي تذويق فني هذا للدين؟ وأي ترقية لطيفة للشعور هذه وأي تشويق؟

ولم يفتأ النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الذوق على مستوى التصرف والسلوك، ليس في مجال المعاملات فحسب، ولكن أيضا في مجال الدعوة والإرشاد. وليس قوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف”(رواه البخاري) وقوله: “يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا”(متفق عليه) وقوله أيضا في فرض الإحسان على المؤمن في كل تصرفاته وأعماله التعبدية والعادية: “إن الله كتب الإحسان على كل شيء”(رواه مسلم)، إلا نموذجا لعشرات الأحاديث المنضوية تحت هذا المعنى الكلي الكبير: الإحسان في كل شيء؛ في الشعور والأخلاق والمعاملات والتصرفات والسلوك.

أسس الجمالية في الإسلام

ومن هنا – بعد هذه الشواهد النموذجية والمقارنات التقريبية – يمكن أن نخلص إلى أن أسس “الجمالية” في الإسلام تقوم على أركان ثلاثة، هي: المتعة والحكمة والعبادة. وباجتماعها جميعا في وعي الإنسان ووجدانه يتكامل المفهوم الكلي للجمالية في الإسلام.

1. الحكمة: فأما الحكمة فمعناها -هنا- أنه ما من “جمال” إلا وله هدف وجودي، ووظيفة حيوية، يؤديها بذلك الاعتبار. ذلك أنه ما من جمال في هذا الكون إلا وهو رسالة ناطقة بمعنى معين، هو حكمة وجوده ومغزى جماليته. فليس جميلا لذاته فحسب بل هو جميل لغيره أيضا. فعند التأمل في كل تجليات الجمال في الطبيعة، تجد أنها تؤدي وظائف أخرى هي سر جماليتها؛ من مثل الأهداف التناسلية الضرورية لاستمرار الحياة في الكائنات من الإنسان والحيوان والطيور والنبات… إلخ. ففي هذا السياق تقع استعراضات الجمال الخارق مما وهبه الله للكائن الحي؛ لإنتاج الشعور بالجمالية مما ينتج عنه أروع التعابير اللغوية أو الرمزية، على جميع المستويات البشرية والحيوانية والطبيعية عموما، كل على درجة طبقته الفطرية من الوعي بالحياة والوجود الخِلقي. وما ذلك كله في نهاية المطاف إلا ضربا من قوانين التوازن في الحياة، واستقرار الموجودات والخلائق، تماما كما هو دور قانون الجاذبية في استقرار الحياة الأرضية، وتوازن الأجرام والكواكب في الفضاء. فالإحساس الجمالي- بما فيه من عواطف جياشة لدى الإنسان مثلا – ما هو إلا وسيلة وجودية لاستمراره وتوازنه. قال تعالى: (وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ * وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:20-21).

ونفس الحقيقة الجمالية التي نراها في الطبيعة والجبال والبحار والنجوم… إلخ؛ ما هي -رغم التصريح القرآني بجماليتها في مقاصد الخلق- إلا مخلوقات تؤدي وظائف في سياق التدبير الإلهي للكون؛ خلقاً وتقديراً ورعايةً. ومن ذلك قوله تعالى على سبيل المثال: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) (البقرة:189). وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ) (يونس:5) مشيرا بذلك إلى أن وظيفة الأقمار والأفلاك إنما هي إنتاج مفهوم الزمان؛ لتنظيم الحياة الكونية والإنسانية في أمور المعاش والمعاد معا، أي مجال العادات والعبادات على السواء. وكذلك ما ذكره الله من الوظيفة الجيولوجية والتسخيرية للجبال والأنهار والمسالك، في مثل قوله تعالى: (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) (النحل:15-16).

فكل المشاهد الجميلة في الحياة والكون -كما عرضها القرآن الكريم- لا تخرج عن هذا القانون الكلي، من حكمة الوجود ووظيفة الخلق.

2. المتعة والإمتاع: وأما الركن الثاني للجمالية في الإسلام فهو المتعة والإمتاع، سواء في ذلك ما هو على المستوى الحسي أو ما هو على المستوى النفسي والذوقي، أعني العاطفي والوجداني. ومعنى ذلك أن الله جل جلاله خلق في الإنسان مجموعة من الحاجات، كحاجته إلى الطعام والشراب واللباس؛ فكانت منها حاجة التمتع والاستمتاع بالجمال من حيث هو جمال. ومن هنا سعيه الدائم إلى البحث عنه والانجذاب إليه، وهذا صريح في كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. ومن ذلك أن تلك الحقائق الكونية نفسها، التي ذُكرت في سياق هدفها الوجودي، وحكمتها الْخِلْقِيَّة، هي عينها ذُكِرَتْ لها أهداف إمتاعية في مساقات أخرى. قال تعالى مصرحا بفوائد الأنعام والبهائم الإمتاعية (الجمالية)، إلى جانب منافعها التسخيرية: (وَاْلأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ) (النحل:5-8).

فقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) ثم قوله بَعْدُ: (لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)، دال بوضوح -بما في السياق اللغوي من حروف التخصيص والتعليل- على قصد إشباع الحاجة الجمالية للإنسان، إلى جانب حاجته البيولوجية إلى الطعام والشراب، وسائر حاجاته المعيشية من الخدمات.

وعلى هذا يجرى ما ذكر في القرآن من مشاهد الجمال والتزيين.

3. العبادة: وأما الركن الثالث فهو العبادة. العبادة بما هي سلوك وجداني جميل، يمارسه الإنسان في حركته الروحية السائرة نحو رب العالمين، الله ذي الجلال والجمال. وهذا من الوضوح بمكان حيث إن النصوص التي ذكرت قبلُ كافية في إثباته وبيانه. ذلك أنه هو الركن الغائي من خلق الجمال نفسه، بل هو غاية الغايات من الخلق كله، وما به من حقائق الزينة والْحُسْنِ المادية والمعنوية على السواء.

إن إشباع الحاجات الجمالية لدى الإنسان لو تأملتها تجدها لا تخرج عن معنى حاجة الإنسان الفطرية إلى التعبد والسلوك الروحي. ولذلك فإن الإنسان الغربي إنما يمارس بإبداعه الجمالي ضربا من العبادة الخفية أو الظاهرة، التي يوجهها نحو الطبيعة حينا، ونحو ذاته أحيانا أخرى. إنه بدل أن يسلك بإنتاجه الجمالي مسلك التعبد لله الواحد الأحد، مصدر الجمال الحق، وغايته المطلقة في الوجود كله؛ ينحرف بها إلى إشباع شهواته أو أهوائه. ثم يمارس نوعا من الوثنية المعنوية أو المادية. ولذلك كانت فنونه الجميلة تميل إلى التجسيم والتشكيل، محكومة بمثل قوله تعالى: (وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ) (الأعراف:148).

من هنا إذن أطَّرَ الإسلامُ الجماليةَ بمفهوم العبادة؛ حتى يصح الاتجاه في مسيرة الإبداع، ويستبصر الفنان بتواضعه التعبدي مصدرَ الجمال الحق؛ فيكون إبداعه على ذلك الوزان، وتتجرد مواجيده لتلك الغاية، وتلك هي جمالية التوحيد، عسى أن يستقيم سير البشرية نحو نبع النور العظيم، النور الذي هو (الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ)(النور:35).

والعبادة في الإسلام سلوك جمالي محض. وذلك بما تبعثه في النفس من أنس وشعور بالاستمتاع. فالسير إلى الله عبر الترتيل والذِّكْرِ والتدبر والتفكر والصلاة والصيام وسائر أنواع العبادات إنما هو سير إليه تعالى في ضوء جمال أسمائه الحسنى بما هو رحمن رحيم مَلِكٌ قدوس سلام … إلخ. وليس عبثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصف الصلاة بما يجده فيها من معاني الراحة الروحية، ويقول لبلال رضي الله عنه: “يا بِلالُ! أقِمِ الصلاة!.. أرِحنا بها!”(رواه أحمد وأبو داود) ومن العجيب حقا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر متع الدنيا وجماليتها فجعل منها الصلاة، مع العلم أن الصلاة عمل أخروي لا دنيوي، وذلك قوله الصريح الواضح: “حُبِّبَ إليَّ من الدنيا النساء والطِّيب، وجُعل قُرَّةُ عَيني في الصلاة”(رواه النسائي) وتوجيه الحديث دال بسياقه على أنه صلى الله عليه وسلم أحب من الدنيا جماليات النساء والطيب وما يوحي به الأمران من جمال العواطف والمظاهر، ويقول في السياق نفسه: “وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاَة” أي كمال سعادتي وجمال لذتي في صلاتي لله الواحد القهار؛ وذلك لما كان يجده صلى الله عليه وسلم من أنس وراحة تامين على مستوى الوجدان الآني الدنيوي، بغض النظر عن المآلات الأخروية؛ لأن التعبير صريح في تصنيف الصلاة في هذا السياق ضمن محبوبات الدنيا. وقد أُثِرَ عن غير واحد من السلف والزهاد تعلُّقُهم بالدنيا لا من أجل ذاتها ولكن من أجل ما يجدون فيها من لذة العبادة، وجمالية السير إلى الله وهذا من أدق المعاني وألطف الإشارات الوجدانية.

فالجمالية الإسلامية إنما تكتمل بهذه الأركان الثلاثة جميعا: الحكمة والمتعة والعبادة. وعليه؛ فإن السلوك الإسلامي انطلق متحليا بجماليته إلى جميع مناحي الحياة الفنية والإبداعية والثقافية والعمرانية والأخلاقية والاجتماعية. فكانت له في كل ذلك تجليات خاصة تتميز بخصوص المفهوم الإسلامي للجمال.