إذا نظرت إلى السماء في الليلة الصافية لربما ظننت أنك تستطيع أن ترى ملايين الملايين من النجوم، ولكنك إذا ما عمدت إلى عدِّها تبين أنك لا تستطيع أن ترى سوى ما يقرب من ثلاثة آلاف نجم فقط بنظرك القاصر. ولو استخدمت منظارا فلكيا مكبرا من الحجم المتوسط لأُصِبت بالدهشة والذهول مما ترى.

إن هذا الأفق المحدود الذي تراه فوقك، ما هو إلا قطرة صغيرة جدا في بحر الظلمات الذي تسبح فيه بلايين النجوم والكواكب السيارة. ويكفي أن ندرك أن المسافات بين هذه النجوم المسبحة بحمد خالقها، تبلغ من الضخامة والاتساع حدًّا يفوق الخيال، لدرجة تجعلنا عندما نعبر عنها بالأميال نظل نردد لفظ ملايين الملايين، مما حدَا بعلماء الفلك إلى قياس هذه المسافات الهائلة بالسنين الضوئية التي يتم تقديرها بالمسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة من سنوات الأرض، مع العلم بأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة فقط مسافة 300 ألف كم تقريبا، فكيف لو علمنا أن هناك من النجوم ما يبعد عنا عدة آلاف ملايين السنين الضوئية؟! فماذا تمثل الأرض بعد ذلك في ملكوت هذا الكون العظيم؟ إن هي إلا جُسَيم أمام هذا الزخم الهائل من النجوم والكواكب السيارة. ثم ما حجم هذا الإنسان نفسه بعد ذلك؟

إن علماء الطبيعة -على اختلاف تخصصاتهم- ينتهون إلى حقيقة وحيدة دائما، ألا وهي الإيمان بوجود خالق مدبر لهذا الكون المُحكَم، وتتغلب في النهاية الفطرة الإيمانية من جرّاء النظر في ملكوت هذا الكون الفسيح. وكل ما يحدث في هذا الكون الفسيح، وجميع المتغيرات والثوابت التي ترسم لوحة الحياة في النهاية، ما هي إلا أسباب طبيعية مقدرة تسير وفق سنن الله تعالى وتقديره في هذا الكون. وليست هناك ظاهرة -أو ظواهر- تخرق هذه السنن أو تحيد عنها، لأن من أبرز سماتها الثقة والنظام والثبات. وكل ما بين أيدينا ليس إلا وصفا للكون في حالاته المختلفة، وبحثا في ظواهره الموجودة. وكثير مما ليس في أيدينا حتى الآن لا يزال بابا لمزيد من البحث ومزيد من التأمل والنظر الذي يقود بدوره إلى مزيد من اليقين والإيمان بخالق هذا الكون سبحانه، وهذا يكفي لنعرف مكمن الخلل في كثير من النظريات “العلمية” التي حاولت تفسير ظواهر الكون من حولنا بمنأى عن الإيمان، ولا تزال -حتى الآن- تدرس في العديد من جامعات المسلمين ومعاهدهم “العلمية!” مثل فكرة “الكون العملاق” التي جاء بها الفلكي الفيزيائي “أندر ليندا” ومن جاء بعده، وفكرة “الكون الذكي” التي نادى بها الفلكي الإنجليزي “فرد هويل”، والعديد من الأفكار والنظريات الأخرى. وهذا ما يؤكد ضرورة التركيز على الحقائق الإيمانية التي يجب أن تصطبغ بها دراسة العلوم الكونية، ويظهر الخلل الناجم من جرّاء دراسة العلوم الكونية المختلفة بعيدا عن هذه الحقيقة.

توظيف العلم في معرفة الخالق

إن منهج الدراسات العلمية في معاهدنا ومدارسنا الإسلامية يجب أن يتحرر من عقدة النقص التي أمْلت عليه طويلا القبولَ بنظريات سميت بـ”العلمية” مع كونها لا تتفق مع أبسط قواعد التفكير العلمي، فضلا عن الحقائق الكونية والشرعية التي جاءت بها نصوص الوحي وامتلأت بها شواهد الكون والأنفس والآفاق. إن المعرفة العلمية الحقيقية المبنية على الصدق واليقين يجب أن تنطلق من هدفها الجوهري، ألا وهو تحبيب الخالق عز وجل إلى عباده، ومن خلال هذا الهدف تصاغ سائر الأهداف الأخرى في مناهجنا العلمية الإسلامية -بشقيها الشرعي والكوني- مع ضرورة التفكير في مفردات المحتوى الذي يحقق هذا الهدف بصورة أكثر جدية، وبطرح علمي أكثر أصالة.

إن منهج التركيز على الدلائل الإيمانية في المحتوى العلمي خاصة، أصبحت ضرورة في هذا العصر أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بالنظر للغائية العلمية المجردة التي أصبحت تقدم بها النظريات العلمية الوافدة من الغرب، وفي غياب الطرح العلمي الجاد الذي يمكن أن تصاغ به نظريات علمية أخرى تستند على الإيمان الصحيح والتفكير الصحيح في حقائق الكون والأنفس والآفاق.

وهكذا فإن الاهتمام بتحقيق توحيد المعرفة بالخالق عز وجل من خلال الحديث عن آلاته ومظاهر قدرته وآثار رحمته سبحانه، والتوظيف العلمي الدقيق للدلائل العلمية الكثيرة يستلزم التأكيد على أنه أصبح ضرورة يجب التأكيد عليها في مناهجنا المعاصرة ولازم من لوازم إصلاح العبادة والقصد.

الملاءمة بين الحقائق الإيمانية والعلمية

والتفسيرات العلمية للظواهر والحقائق الكونية المشاهدة يجب أن تعتمد على الملاءمة بين ثنائية الحقائق العلمية الثابتة والإيمان الصحيح لمواجهة تلك النظريات المادية التي لم تفتأ تقدم العلم -وبخاصة علم الحياة- جافًّا منـزوعا من غايته الحقيقية التي لا يمكن أن يفسر بمعزل منها. وبهذا تتحدد المعالم الحقيقية عند التأمل في قصة الحياة التي تظهر ألوانها الحقيقية في منظومة متكاملة من الروعة والإبداع والجمال، مع منظومة أخرى من الإيمان والمحبة واليقين لهذا الخالق العظيم سبحانه، ولك أن تتأمل -بعد أن تستقر بداخلك هذه الحقيقية- في كل ما يحيط بك من مظاهر الحياة، إنها سوف تقودك بالتأكيد للحقيقة ذاتها. هكذا يظهر الكون من حولك، عالم واسع ممتد يمتلئ بالغموض. كلما غرقتْ فيه آلات البشر الضعيفة وَسَبَرَتْهُ تقنياتهم المتواضعة، وهو مع ذلك محكوم بدقة متناهية ويسير في نظام إلهي رائع يظهر لك جانبا من جوانب قدرة الخالق العظيم سبحانه.

إن هذا العالم الهائل المحيط بنا، بل والعالم العجيب في داخلنا شاهد على عظمة الخالق سبحانه وأثر من آثار قدرته ورحمته بالبشر، بل بجميع مخلوقاته الحية على سطح هذا الكوكب. ولنبحر سويًّا مع بديع صنع الله تعالى في الكون من حولنا، ولنطوّف في مظاهر كونية رائعة من آثار رحمته وعظمته سبحانه، ولنبدأ من محيط كرتنا الأرضية الصغيرة.

القصة تبدأ من هنا

هذا الكوكب العامر بالحياة، يشكل المأوى الوحيد الملائم للحياة لقرابة ستين بليونا من البشر ومئات البلايين الأخرى من الكائنات الحية الأخرى، دون سائر الكواكب في مجموعتنا الشمسية. إنه الكوكب الحي الوحيد، المليء بالروعة والإبداع والجمال، تتعدد فيه معالم الحياة المختلفة وتتنوع أشكالها. على قشرته الرقيقة تنتصب الجبال الشامخة، وفي أخاديده تجري الأنهار العذبة، وتنمو فيه الأشجار والغابات والمروج، وتتنوع فيها أشكال النباتات والثمار، وشتى أنواع الحيوانات والطيور. مع كل ذلك فإن الإنسان لا يعيش إلا على مساحة قليلة من هذه اليابسة التي تشكل 30٪ فقط من إجمالي مساحة الأرض الكلية، والتي يتعدد فيها المناخ وتتنوع الظروف البيئية، وتمتد خلالها الصحارى الجافة بظروفها القاسية لمساحات شاسعة. في المقابل تغمر المياه 70٪ من سطح الأرض على هيئة بحار ومحيطات هائلة. وفي أعماق هذه المياه الزرقاء يظهر عالم آخر مليء بالحياة والإبداع والجمال. إن مظاهر هذه الحياة الرائعة التي تمارسها الكائنات الحية، لا تتجاوز سطح القشرة الرقيقة للكرة الأرضية التي تشبه إلى حد كبير قشرة البرتقال، فإذا ما جاوزناها وتوغلنا في أعماق الأرض أكثر، تجلت لنا آية أخرى من آيات القدرة والإحكام في الخلق.

لقد تمكن الإنسان -بعد دراسة الذبذبات الزلزالية أو موجات السيزميك- من التعرف على باطن الأرض أكثر من أي وقت مضى. واستطاع من خلال دراساته المتواصلة أن يكتشف أن مادة الأرض في الأعماق ليست صلبة وإنما شبه سائلة، تقع تحت طبقة عظيمة السمك يطلق عليها “ستار الأرض”. وطبقة اللب هذه موغلة في الأعماق، إذ يبلغ طول قطرها نحو (6880) كم، مما يفوق طول نصف قطر الأرض كلها.

النظام الدقيق

إن صور الحياة المتعددة التي هيأها الله سبحانه في هذا الكوكب، لا يمكن تفسيرها بحال على أساس العشوائية أو المصادفة، لعجز البشر عن مجرد تفسير آلية حدوثها فضلا عن إدراك ما هو أبعد من ذلك، فالأرض عبارة عن كرة معلقة -في موقعها المحدد في الفضاء- وهي تسبح بدقة متناهية مع سائر الكواكب والأقمار في المجموعة الشمسية بنظام دقيق جدا لو تقدم قليلا أو تأخر قليلا لاختلّ نظام الحياة على سطح الأرض، فتتابع الليل والنهار وتعاقب الفصول الأربعة، محكوم بهذه الحركة الدقيقة التي بدأت منذ آلاف السنين في الزمن الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم تتغير هذه الحركة أبدًا، بل لم يتقدم نجم أو كوكب عن مساره المحدد ولم يتأخر عنه، قال تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾(يس:37-40).

ومن آثار حفظ الله تعالى لكوكب الأرض أن أحاطه بغلاف جوي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة. وهذا الغلاف الجوي يمتد حول الأرض إلى ارتفاع كبير، ومجهز بدقة باهرة ليعمل عمل الدرع الواقي الذي يحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة القادمة إلينا من الفضاء، والمنقضة بسرعة هائلة تزيد على ثلاثين ميلا في الثانية الواحدة -أي ما يعادل 1800 ميل في الدقيقة- ولولا حفظ الله سبحانه وتعالى لما بقي على ظهر هذا الكوكب حياة تذكر بسبب هذه الشهب الحارقة. وهذا الحفظ الرباني نعمة عظيمة من جملة النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ (الأنبياء:32). ويدخل في معاني الحفظ التي أودعها الله سبحانه هذا الغلاف الجوي، حفظ درجة الحرارة على سطح الأرض في الحدود المناسبة للحياة. ويكفي أن نعلم أنه لو تغيرت كثافة الغلاف الجوي عن درجته الحالية أو اقتربت الأرض قليلا باتجاه الشمس أو ابتعدت عنها قليلا، لحدثت تقلبات فلكية مروعة تهدد الحياة بأسرها على سطح الأرض. وهكذا الشأن لو كان حجم الكرة الأرضية أكبر مما هو عليه الآن، أو أصغر من ذلك.

جيراننا في الفضاء

الحديث عن الحياة على سطح هذا الكوكب الأخضر يقودنا للحديث عن الشمس، في النار الهائلة التي يضطرم بها نجمنا البعيد المسبح بحمد ربه في ملكوت خالقه العظيم. وكرتنا الأرضية بعيدة عن هذه الكتلة المستعرة من اللهب إلى حد يكفي لأن تمدنا بالدفء الكافي، لا بأكثر منه ولا بأقل. ولو افترضنا أن درجة الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت بمعدل خمسين درجة في سنة واحدة أو نقصت بمقدار خمسين درجة، لماتت جميع النباتات وجميع الحيوانات بما فيها الإنسان نفسه حرقا أو تجمدا. وبطبيعة الحال فإن الشمس -مع كونها أقرب النجوم إلى الأرض- إلا أن ضوءها يستغرق 8.5 دقائق ليصل إلينا.

إن الشمس -التي جعلها الله تعالى مصدرا لكل أنواع الحياة على سطح الأرض- ليست سوى كرة مستعرة من الغاز تبتعد في الفضاء مقدار 83 مليون ميل، وحجمها يعتبر متواضعا بالنسبة للنجوم الأخرى، مع أن قطرها يعادل طول الخط الذي يمكن أن يستوعب صفًّا من الكرات المتتابعة عددها 109 كرة، حجم كل واحدة منها يساوي حجم كرتنا الأرضية. ولولا حفظ الله تعالى بتقدير جاذبية الشمس العالية، ولولا التقدير البديع في المسافة الفاصلة بينها وبين كرتنا الأرضية، لكسا الأرض ظلام مع جليد مقيم أو لهب متقد لا تقوم معه حياة. لكنها دلائل الرحمة العظيمة ومظاهر للحكمة الباهرة والتسخير البديع لهذا النجم الهائل الملتهب.

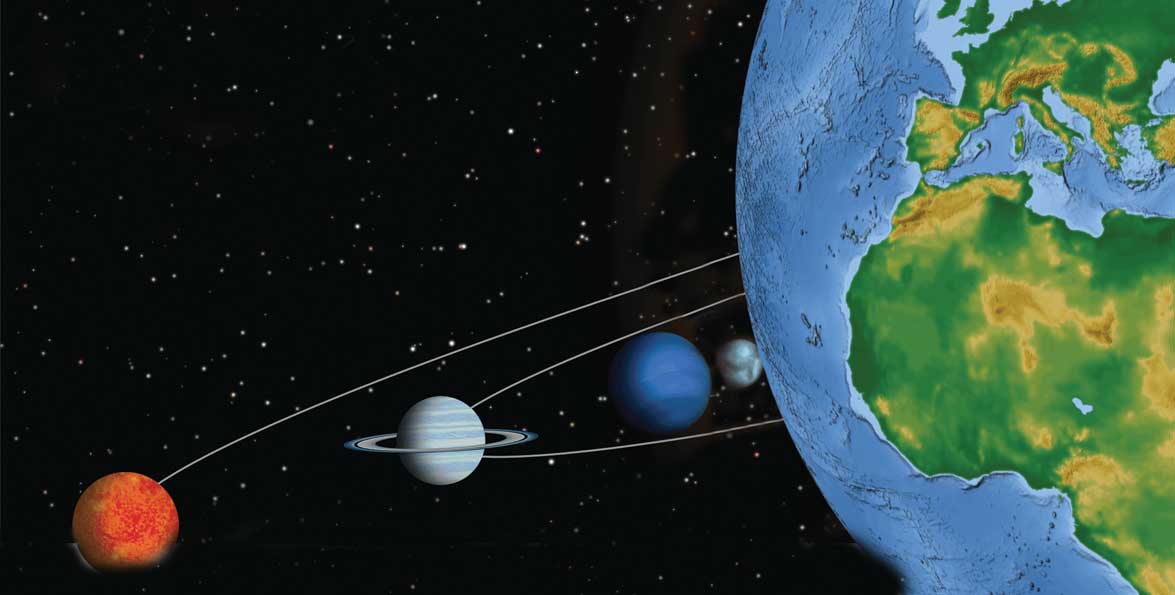

تنتظم حول شمسنا الساطعة سائر كواكب المجموعة الشمسية الأخرى التي لا تشمل كرتنا الأرضية بينها سوى قطرة صغيرة في لجة محيط هادر. ويكفي أن نعلم أن أقرب النجوم الخارجية إلى مجموعتنا الشمسية، يبعد عن كوكبنا الأرضي ما يعادل 30 ألف مرة قدر بعد الشمس. ولذا لا نكاد نراها إلا على هيئة نقط من الضوء تظهر تارة وتختفي أخرى، مهما بلغت قوة تكبير المنظار الفلكي الذي نستخدمه، على الرغم من أن بعضها يبلغ حجمه مئات آلاف حجم الشمس. وفي الأفق البعيد تومض نجوم أخرى موغلة في أعماق هذا الكون الفسيح، مما لا يمكننا رؤيتها بأي حال من الأحوال بأجهزتنا الحالية. فسبحان الخلاق العظيم والمبدع الحكيم.

في خضم هذا البحر المظلم الهائل نلمح كرتنا الأرضية الصغيرة، يكللها لون البحر الأزرق موشح بالسحب البيضاء المتحركة، وأجزاء من اليابسة ذات اللون البني الداكن، يرافقها من بعيد قمرها الوحيد الرائع الذي يعتبر أقرب جار لنا في الفضاء. والقمر -تابع الأرض المخلص- من أصغر الأجرام السماوية، إذ يبلغ قطره ربع قطر الأرض فقط، أما كتلته فأقل ثمانين مرة من كتلة الأرض، وهو من ألمع أجرام السماء بعد الشمس مع أنه لا يشع الضوء ذاتيًّا، وإنما يعكس أشعة الشمس.

ولطالما أعجب الإنسان بالقمر في أسفاره، وتغنى به في أشعاره، بل من سكان الأرض مَن عَبَده وقرّب إليه القرابين خوفا وطمعا، ومنهم من توجّس منه خيفة، مع أن هذا الجرم السماوي الصغير -كامل التكوير تقريبا- ما هو إلا كتلة من الصخر يدور حول الأرض بانتظام وثبات، والمسافة التي تفصل بينهما صغيرة نسبيًّا ولا تعدو 238 ألف ميل. وهي المسافة الثابتة التي يذكرنا بها المد تذكيرا لطيفا في أيام معينة من العام، ولربما ارتفع المد -الذي يحدث في المحيط- إلى ستين قدما في بعض الأماكن بسبب جاذبية القمر تلك، فيما يمكن تشبيهه بتواصل الجيران مع بعضهم بعضا. ومن قارن ضوء الشمس الوهاج الحارق الذي يتناسب وطبيعة الحركة والحياة التي يمارسها الأحياء على هذا الكوكب في النهار، مع نور القمر اللطيف الهادئ الذي يغمر الأرض بشعور الأُنس والاطمئنان في غمرة الوحشة التي يكتنفها الظلام الدامس؛ من تأمل ذلك أبصر مشهدًا حيًّا في قصة الحياة على سطح هذا الكوكب العامر، وأدرك سرًّا بديعا من آثار رحمة الله عز وجل بعباده: ﴿إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ * فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾(الأنعام:95-97).

الماء جوهر الحياة المتجدد

الحياة على هذا الكوكب الرائع لا تقوم -بعد إرادة الله عز وجل وتقديره- إلا من خلال نعمتين اثنتين هما أهم مدخرات الأرض، وسر نضارتها وحيويتها؛ الماء والهواء. وبدونهما تنعدم الحياة تمامًا. والعجيب أنهما لا يوجدان إلا في هذا الكوكب الحي، على الرغم من الجهود التي بذلت للبحث عن آثار وجودهما في الكواكب القريبة من الأرض.

لربما تساءلت يوما والمطر ينهمر فوقك بغزارة عن روعة هذا السائل اللطيف؛ الماء! كيف تفتقر إليه حياة كل شيء مع أنه في الوقت ذاته، سائل شفاف عديم اللون والرائحة والطعم. فأعجب من ذلك حقًّا كيف يحيي الله تعالى بهذا السائل كل شيء، مع أنه لا يملك من مقومات الحياة في الظاهر سوى هذه الصفات السلبية. ذلكم هو الماء الذي جعل الله عز وجل به قوام الحياة بكل مظاهرها، قال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(الأعراف:57).

لقد زود الخالق سبحانه كوكب الأرض باحتياجاته الضرورية من الماء عبر العديد من المصادر، في البحار والآبار والأنهار ومن خلال مياه الأمطار. وكون الماء متوافرا سهل المنال لكل الكائنات الحية مظهر عظيم آخر في قصة الحياة، وأثر من آثار رحمة الخالق عز وجل ولطفه بعباده، لدرجة أصبح فيها الماء أكثر السوائل غزارة على سطح الأرض. والعجيب في هذا السائل أن الإنسان لا يمكن أن يفقده بأي حال من أحوال التغير في درجات الحرارة. فهو إذا تجمد تحول إلى ثلج، وإذا تعرض لدرجة الغليان تحول إلى بخار. وهذا البخار بدوره يتخذ طريقه المقدور في علم الله تعالى إلى طبقات الجو، ثم يسافر محملا بالماء إلى مسافات بعيدة من الأرض، يدفعه الهواء برفق لتحصل البشارة به للعباد، ثم ينـزل بعدها غيثا نافعا -بإذن الله سبحانه وتعالى- على قوم، كما ينـزل عذابا وهلاكا على آخرين. وقد شبه الله تعالى الأرض القاحلة التي تتلهف لنـزول الغيث بالأرض الميتة الهامدة التي تدب فيها الحياة شيئا فشيئا مع زخّات المطر الأولى، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾(الأعراف:57). ولولا ما أودع الله عز وجل في الماء من خصائص، لأصبحت الأرض جرداء خالية من كل أثر للحياة. إن الماء يروي لك قصة الحياة، ويشرح أثرا من آثار رحمة الله تعالى بمخلوقاته على هذا الكوكب الأزرق.

الدورة المائية البديعة

وللماء دورة حياة بديعة؛ فبعد هطول المطر يستقر جزء كبير منه في جوف الأرض على هيئة آبار، أو يجري على ظهرها في شكل بحيرات وأنهار، يصب بعضها مرة أخرى في البحار والمحيطات، ثم يحدث له التبخر مرة أخرى، لتبدأ بعدها دورة حياة جديدة. وهذا ما يضمن -بإذن الله العليم الحكيم- توازنا مُهمًّا على سطح الأرض، بحيث لا تتغير كمية المياه الموجودة في الكرة الأرضية وأجوائها، بل تنتقل من مكان لآخر ومن حالة لأخرى.

ومع كون الماء يغطي ثلاثة أرباع مسطح الأرض، ويؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة الحرارة، إلا أنه ظل -ولا يزال- يحير العلماء في خواصه الكيميائية الفريدة، وبخاصة أولئك الذين يستخدمون الجدول الدوري للعناصر، الذي وضعه العالم الروسي “مانداليف” بقصد دراسة التفاعلات الكيميائية، والتعرف على خواص العناصر والمركبات. فما الذي يجعل الماء الذي يبلغ وزنه الجزيئي 18 سائلا تحت درجة الحرارة المعتادة والضغط المعتاد، مع أن المفترض فيه أن يتحول مباشرة إلى غاز، مثله مثل غاز النشادر، وغاز كبريتود الهيدروجين المتقاربين مع الماء في وزنهما الجزيئي! ثم ما الذي يبقي الماء سائلا فترة طويلة من الزمن، مع أن له درجة ذوبان مرتفعة وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع؟! ولولا هذه الخصائص العجيبة للماء -بعد تقدير الله الحكيم- لحدثت التقلبات العنيفة، ولتضاءلت صلاحية الأرض للحياة، ولقلَّت متعة النشاط الإنساني فيها.

إن السر البديع في تركيب الماء، يكمن في خواصه الكيميائية الفريدة، وخواصه الكيميائية تظهر بجلاء في المناطق الجليدية التي يكون الشتاء فيها قارسا وطويلا. ذلك أن الماء يمتص كميات كبيرة من الأوكسجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة. وهو المادة الوحيدة المعروفة على سطح الأرض التي تقل كثافتها عندما تتجمد، ولولا ذلك لغاص الجليد إلى قاع المحيطات والبحيرات والأنهار تدريجيًّا بدلا من أن يطفو، ولاستقر في الأعماق كتلة صلبة لا سبيل إلى إخراجها أو إذابتها، ولتعذر مع ذلك وجود أي نوع من أنواع الحياة المائية في المناطق القطبية. والجليد عندما يطفو فوق سطح الأرض فإنه يكون طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحته في درجة حرارة فوق درجة التجمد، وبذلك تبقى الأسماك حية وكذلك سائر الحيوانات المائية. ومعلوم أن الماء من أكثر السوائل المعروفة إذابة لغيره من الأجسام، كما أنه يلعب دورا كبيرا في حياتنا بوصفه مركب أساسيّ من مركبات الدم.

هكذا إذن تبدو لنا فصول من قصة الحياة، في مشاهد أخرى من محيط كوكبنا الصغير الذي جعله الله عز وجل لنا مستقرًّا ومتاعا إلى حين، وهيأ فيه من معالم الحياة المتعددة ما تعجز عن وصفه عقول البشر وتحار في تفسيره نظرياتهم العلمية. وتبقى حقيقة واحدة؛ حقيقة يتفق عليها البشر جميعا مهماحادوا وجحدوا، ومهما توغل العقل البشري في ماديات العلوم، وأغرق في فلسفات الأفكار، وخرج بالنظريات الملحدة الشاذة التي يحاول بها تفسير الكون بعيدا عن الإيمان. حقيقة يجدها المتأمل في مظاهر الحياة المتعددة في هذا الكون المنظور، ويجدها الناظر في الأفلاك السابحة في الفضاء عبر مرصده الفلكي الضخم، كما يجدها في قطرة الماء التي تمتلئ بحياة أخرى فريدة تحت عدسات مجهره البسيط. إنها الحقيقة التي يستدل بها الإنسان على آثار رحمة ربه ومظاهر قدرته وحكمته في كل ما يحيط به: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾(الأنبياء:30-33).

إن التفكر الصحيح المبني على المشاهدة والتأمل والنظرة العلمية الصادقة، يوصل صاحبه إلى الطريق الصحيح الذي يوقظ في داخله جذوة الإيمان، ويوقفه على آلاء خالقه -جل وعلا- وعظمته وآثار رحمته وقدرته سبحانه في كل شيء يحيط به.