هل فكرتَ يومًا كيف تكون الحياة بلا حاسة الشم؟ كيف نميّز بين العطور المختلفة ونكهات الطعام؟ وكيف نتفادى خطر الغازات الضارة؟ وكيف تتجاذب الحيوانات والأسماك والحشرات خلال ممارستها حياتها اليومية؟ بل هل تأملت يومًا كيف تعمل حاسة الشم؟

إنها وسيلة مهمّة تتعرّف بها الكائنات على بيئتها، وتنبّه العديد من الحيوانات إلى اقتراب فريستها أو مُفترِسها أو دنوّ الخطر عند ضعف حاسة البصر، وهي ضرورية كذلك للخفافيش في البحث عن الثمار. وتُستخدم حديثًا للكشف عن الإصابة بمرض “باركنسون”.

وبرغم ضعفها نسبيًّا لدى الإنسان – إذ يصل زمن الانتقال بين الروائح إلى 60 ميلي ثانية – فإنها بالغة القوة لدى الحشرات (خاصة الروائح الجاذبة للجنس)، وحادّة للغاية لدى الكلاب، فتبلغ حاسة الشم عندها نحو ثلاثمائة ضعف قوتها لدى الإنسان.

وبرغم هذا الضعف النسبي في الإنسان، فإن رائحة الزهور تبعث فينا البهجة، بينما تُحدث الروائح العفنة والكريهة الاشمئزاز والنفور. ومع ذلك لا ندري بدقّة كيف يستطيع الأنف أن يفعل ذلك!

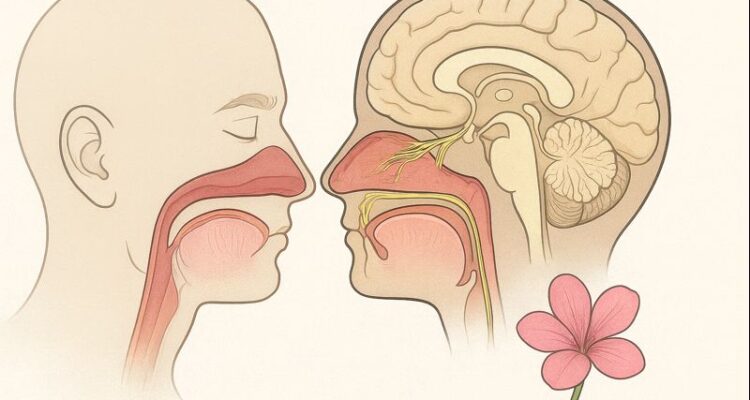

يتدفق الهواء مع كل شهيق محمّلاً بعشرات الأبخرة والروائح، فيقوم الأنف بتدفئته إلى حرارة الجسم بواسطة حواجز مغطاة بنسيج مخاطي غني بالشعيرات الدموية داخل التجويف الأنفي فوق سقف الحلق.

وينطلق الهواء إلى منطقة حساسة تتجمع فيها نهايات أعصاب الشم وتُعرَف بـ”منطقة الشم”. وهناك تتلامس الأبخرة المحمولة مع أطراف الأعصاب، التي تشعر – بطريقة ما – بجزيئات الروائح، فترسل نبضات خاصة إلى بصيلات الشم، ثم إلى المخ، حيث تُترجَم هذه النبضات إلى إحساسات مميزة، نصفها بروائح الزهور أو الفاكهة أو النعناع… إلخ، لعجزنا عن وصفها بدقّة أو قياس قوتها ودرجتها.

والمعجز في الأمر أن منطقة الشم تستطيع التعرّف على مئات الأنواع من الجزيئات الكيميائية المكوّنة للروائح بمنتهى اليُسر، بينما يعجز الكيميائي المحترف عن التعرّف عليها إلا بعد جهد كبير. وتستطيع بعض الكائنات الحية تمييز الروائح المخفّفة جدًّا – حتى لو بلغ تركيزها جزءًا من عشرة ملايين جزء من الجرام – وهو تركيز متناهٍ في الضآلة يصعب على أجهزة القياس فائقة الدقة رصده.

وتُنسب أول محاولة لتفسير عمل حاسة الشم إلى الشاعر والفيلسوف الروماني “لوكريتيوس” (99–55 ق.م)، الذي افترض أن سقف الحلق يحتوي على ثقوب دقيقة متعددة الأشكال والأحجام، وأن إحساسنا بالرائحة يحدث عندما تستطيع المواد الطيّارة الدخول عبر هذه الثقوب وفقًا لأحجامها. وأن نوع الرائحة يتحدد حسب نوع الثقب المعدّ لاستقبال جزيئات كل مادة.

وبرغم بدائية هذا التصور، فإنه – بعد أكثر من ألفي عام – ثبتت صحته من حيث المبدأ؛ إذ يتحدد نوع الرائحة في المقام الأول وفق حجم الجزيئات وشكلها.

وقبل شرح هذه النظرية، لا بد من الإشارة إلى الصفات الواجب توافرها في المواد ذات الروائح القابلة للإحساس:

– أن تكون قابلة للتطاير لتصل إلى أجهزة الشم (مثل رائحة الطعام والعطور والعرق).

– أن يكون تركيزها مناسبًا للتأثير في أعصاب الشم.

– أن تكون قابلة للذوبان في الماء – ولو بدرجة بسيطة – حتى تذوب جزيئاتها في الطبقة المائية الرقيقة المحيطة بأطراف أعصاب الشم وتتفاعل معها.

– وحتى لو كانت تذوب في الدهون فقط، فإن ذلك يساعدها على اختراق طبقة الدهن الرقيقة التي تتكوّن منها جدران أغلب الخلايا، مما يمكّنها من الوصول إلى نهايات الأعصاب.

وقد تبيّن مؤخرًا أن ترتيب الذرات داخل الجزيئات يمنحها شكلاً فراغيًّا محددًا، وهو العامل الأساسي الذي يمنحها رائحتها المميزة. وفي عام 1949، اقترح العالم الأسكتلندي “مونكريف R.W. Moncrieff” أن أطراف أعصاب الشم تحتوي على خلايا متخصصة، يضم كل منها موقعًا نشطًا محدد الشكل، لا يستطيع استقبال إلا الجزيئات التي يتوافق شكلها وحجمها مع شكل هذا الموقع. وعند حدوث هذا التداخل، ترسل الخلية نبضة إلى المخ تشير إلى الرائحة.

أما العالم “جون آمور Amoore John E” من جامعة أوكسفورد، فقد قام بحصر مئات المواد ذات الروائح المميزة، وقسّمها إلى سبع مجموعات تشترك كل واحدة منها في رائحة عامة، وأطلق عليها “الروائح الأولية أو الأساسية”.

وقد وُجد أن أكثر من مائة مركّب يحمل رائحة الكافور، ولذلك اعتُبرت رائحة الكافور رائحة أولية لتكرارها في مركبات عدة. أما رائحة خشب السدر فاعتُبرت رائحة ثانوية لأنها لا تتكرر إلا في عدد قليل من المركبات.

والروائح السبع الأولية المتفق عليها هي: رائحة الكافور، المسك، الزهور، النعناع، الإثير، الرائحة النفّاذة، والرائحة العَفِنة. ويمكن تكوين عدد غير نهائي من الروائح الثانوية بمزج اثنتين أو أكثر من الروائح الأولية، تمامًا كما يتكوّن عدد كبير من الألوان الثانوية بمزج الألوان الأساسية (الأحمر والأخضر والأزرق).

وتقتضي النظرية أن في نهايات أعصاب الشم سبعة مواقع استقبال، يتخصص كل منها في استقبال الجزيئات المسببة لإحدى الروائح الأولية. وللتحقق من ذلك، أُجريت دراسات على مركبات لها رائحة الكافور، يزيد عددها على مائة مركب.

وتبين أنه – مع اشتراكها جميعًا في رائحة واحدة – فإن تراكيبها الكيميائية مختلفة تمامًا، وتنتمي إلى مجموعات عضوية متباينة. ويمكن توضيح ذلك بمقارنة مركب “الأوكتان الحلقي” مع مركب “سداسي كلورو الإيثان”: فالأول هيدروكربون يحتوي على ذرات كربون وهيدروجين فقط، والثاني مركّب هالوجيني يحتوي على ست ذرات كلور، ومع ذلك يشتركان في الرائحة نفسها، مما يدل على وجود عامل مشترك آخر.

وبدراسة جزيئات رائحة الكافور، تبيّن أن بينها تشابهًا كبيرًا في الشكل والحجم؛ إذ تبدو ككرة شبه مستديرة، ومتوسط أقطارها نحو سبعة أنجستروم (والأنجستروم يساوي جزءًا من مائة مليون جزء من السنتيمتر). ومن ثم، لا بد أن يكون التجويف المخصص لاستقبال هذه المواد مستدير الشكل بقطر يقارب سبعة أنجستروم.

كذلك فإن جميع الجزيئات ذات الرائحة المسكية تكون قرصية الشكل بمتوسط قطر نحو عشرة أنجستروم. أما رائحة الزهور فجزيئاتها تشبه قرصًا مستديرًا متصلاً بامتداد صغير يشبه مقلاة الطهي.

وبالتالي، لا بد من وجود تجاويف مختلفة في منطقة الشم تتطابق مع الأشكال الفراغية لهذه الجزيئات. وربما تستطيع بعض الجزيئات التداخل في أكثر من تجويف، فتنتج عنها أكثر من رائحة.

أما الروائح النفّاذة فأساس ظهورها الشحنة الموجبة القادرة على جذب الإلكترونات، في حين تحمل الجزيئات ذات الروائح العَفِنة شحنة سالبة تمنح الإلكترونات. هذه النظرية تنطبق على الإنسان ومعظم الحيوانات.

أما الحشرات (كالنمل والنحل وغيرهما)، فتستقبل الرسائل الكيميائية عبر قرون الاستشعار، التي تحتوي على تجاويف خاصة تتداخل بها الجزيئات وفق نوعها: فمواد الأثر في تجاويف، ومواد الإنذار في أخرى، ومواد الجذب الجنسي في تجاويف مختلفة لكل نوع من الحشرات، مما يمنع تداخل الأنواع أو اختلاط إشاراتها.

وهناك أربعة طعوم رئيسية (حلو، مالح، مرّ، حمضي) لا تكفي للتمييز بين نكهات الطعام، بل تتولى حاسة الشم استكمال الإحساس بالنكهة، إذ تشكل نحو 90% من حاسة التذوق.

ولذلك نفقد الإحساس بطعم الطعام عند إصابتنا بالزكام، ونغلق أنوفنا لنتجنب طعم طعام لا نحبّه. ولهذا أيضًا يفقد المصاب بكورونا الشم والتذوق معًا لارتباط الحاستين ارتباطًا وثيقًا.

وعند خلط الطعام باللعاب، تتصاعد من الفم مواد طيّارة تتجه نحو مؤخرة الأنف من الداخل، فتتلامس مع نهايات أعصاب الشم، فنشمّ الطعام أثناء مضغه.

ولا شك أن المعلومات التي تقدمها حاسة الشم للمخ عن الطعام تفوق بكثير ما يصل إليه عن طريق التذوق، إذ تستطيع الشم تمييز آلاف الروائح المختلفة. وهكذا تتعاون الحاستان في نقل المعلومات إلى المخ بلغة الكيمياء.

ونختم بقوله تعالى: ﴿هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.