إن جذور الإسلام لانهائيةٌ فوق الزمان والمكان، والمخاطَبُ في الإسلام هو قلب الإنسان الذي يسع السموات والأرض بسعته المعنوية، وهدفُه السعادة الدنيوية والأخروية.

الإسلام، اسم الصراط المستقيم الممتد من الأزل إلى الأبد، وعنوان النظام السماوي المنـزل لفتح مغاليق القلوب جميعاً؛ ابتداءً من قلب أشرف البشر في الأرض صلى الله عليه وسلم، وانتهاء بقلب البشرية التواق إلى “الخلود”.

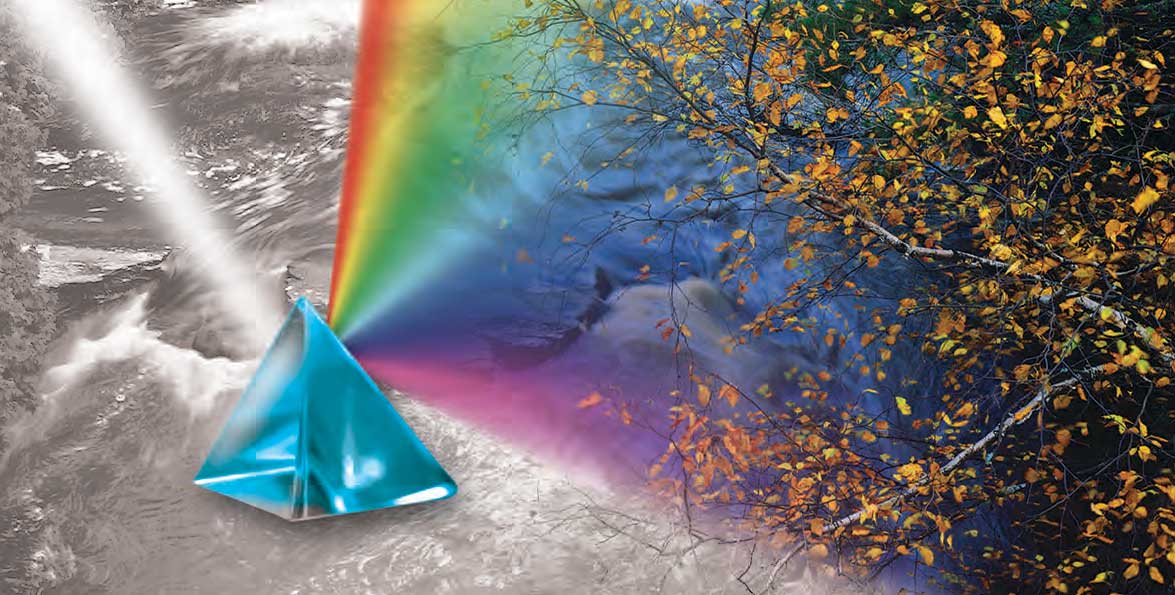

منذ أن نصب الإسلام سرادقه في الأرض وظّف طاقاته كلها في مخاطبة القلوب، واستطاع أن يرسم صورتَه في كل وجدان، متفاعلا مع وحدات الحياة كلها.. فثم تناسب دائم بين تعمقه في الصدور وتأثيره في مفاصل الحياة؛ فبقدر عمق تغلغله في الأرواح وتجذره فيها، يطفح فيضُ تأثيره في حياتنا وتزداد انعكاساته فيما حولنا.

الإسلام إيمان، وعبادة، وأخلاق، ونظام يرفع القيم الإنسانية إلى الأعلى، وفكر، وعلم، وفن. وهو يتناول الحياة كلاًّ متكاملاً، فيفسرها، ويقوّمها بقيمه.

بل نستطيع القول بأن ما نلاحظه في محيطنا من الشوق والرغبة والتلقي بالقبول نحو الإسلام إنما تتحقق متناسبة طرديا مع عمق هذه الصورة الداخلية المشرقة ومدى سعة إحاطتها، وهذا يعني أنه كلما كان هذا القبول المسبق ضاربا في أغوار أعماق الإنسان يقوي تأثيره في محيطه. وفي ضوء ما يمليه هذا الإذعان الداخلي يأخذ المجتمع وجهته في مسيرة حياته الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والإدارية والثقافية.

نعم، إن المجتمع -من كل الوجوه- يحمل في ملامحه خطوطاً مهمة من هذا الوازع الداخلي، وينعكس الفن والأدب إلى الخارج حاملَين ألوان هذا المحتوى الداخلي ونقوشه، ويُسمَع ويُستشعَر في كل مكان بين سطور الوجود والأشياء صوتُ هذا المحتوى الداخلي ونَفَسُه وأداؤه، ويشجي كل شيء مرئي أو خافٍ أسماعَنا بأنغام رائعة يلحنها لسان هذا المحتوى الداخلي الصامت بلا صوت ولا كلام.

ومن هذا السر فإن أصحاب القلوب التي فُتحت بالإيمان ما يلفظون من قول إلا وتُسمَع منهم نغمات من الوجود السرمدي.. وهؤلاء كلما يلقون نظرة إلى ما حولهم يحسبون أنفسهم في ممرات زمردية تؤدي بهم إلى سفوح الجنة، وهم بذلك يمزجون وعثاء السفر بالسعادة التي سيلقونها في نهاية المطاف.. ففي كل مظان التأفف تراهم يسيحون قائلين: “مرحى… مرحى”.

إن الكلمة المفتاحية لفتح القلوب هي “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، بحيث إن كل الخصائص الإيمانية –حسب الإسلام- تتأسس على هاتين الجملتين الوجيزتين اللتين هما تعبير عن حقيقة لها وجهان؛ أحدهما: غاية، والآخر: وسيلة. فالإيمان الذي هو كـ”شجرة طوبى” تنشأ من هذه البذرة فتغطي بما تؤتي من ثمار المعرفة سماءَ حس الإنسان وشعوره وإدراكه، ثم تستحيل العلوم والمعارف كلها إلى العشق والاشتياق والحرص بحملة داخلية وشعور وحس داخلي، ليحاصر ذاك الإنسانَ من كل جهة، فيصيّره إنساناً جديداً قائماً على محور الوجدان… فتنعكس هذه الحالُ على كل سلوكيات هذا الإنسان العاشق المشتاق. فتحمل عبادتُه وطاعته سماتٍ ترتسم بخطوط هذه العلاقة والرابطة، وذلك العشقِ والاشتياق، وتصير مناسباته البشرية انعكاساتٍ لهذه اللدنية… وتتمحور حملاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية كلها، حول هذه القوة الجاذبة “إلى المركز”… فتتشكل فعالياته الفنية وأنشطته الثقافية بهذه المقومات الداخلية، وتتوسع بها، وتبرز بألوان القلب وأدائه الجميل تماماً. ولئن كان الحاصل الظاهر أثرا فنياً أو كتاباً أو رسماً أو شعراً أو لحناً، فإنه يهتف بمشاعرِ وأحاسيس القلب المتغذي بهذا الأنموذج والجوهر الداخلي… فيهتف معبِّراً عن الهيجان أو الخفقان المرتشف من واردات القلب لصاحب الأثر، وعن عشقه، ووصاله أو هجرانه. وكذلك الحال حال الروح المشبع بالإيمان والمعرفة والمحبة والأذواق الروحانية، إذ تُبدي رسمَها الداخلي على الفن والثقافة والأنشطة الأخرى، وتهتف بمعاني (الإنسان – الكائنات- الله)، المتحولة في أعماق الروح إلى “خُلاصات” أو “عُصارات” رائقة وتسعى دوماً إلى “نظم” المعاني الغائصة في بواطنها العميقة.

قد لا يكون الإنسان في كل أحواله قاصداً هذا القصد أو متحريا هذا الأمر، إلا أن حركة النظم الإيمانية في قلبه تقود كل تصرفاته، بإرادته أو من غير إرادته إلى هدف معين. ومن طبيعة الحال أن تنعكس ألوان “حركيته” الداخلية وأداؤها على نوع حياته وأسلوبه وشخصيته ومناسباته الاجتماعية… وكذلك تبرز تلك اللهجة والأداء والأسلوب في أعماله الفنية وأنشطته الثقافية، لأن موقع الإنسان في الوجود، وغايةَ خلقه، ومقصودَ فعالياته، وتداعياتِ الفكر عن هذه الغاية وذلك المقصودِ، ووظيفته ومسؤولياته، ستحيط مع الزمان بكيانه وتحاصره، وتُوجِّهه في كل ساعة نحو التميّز والفائقية إزاء الوجود الأوسع والأعلى بأشد المشاعر حيوية وتأثيراً.

هذا الفكر الأول الموجِّه، يتمادى في تأثيره على أنشطته الذهنية والفكرية والعلمية… وبعد مدة، سيحقق حصول “جبلة ثانية” فيه. هذه الجبلة تلفت الأنظار إلى نفسها من البواطن في كل صفحات حياته: معتقداته وعباداته، وأخلاقه وعلاقاته الاجتماعية، وارتباطه بربه وسلوكياته. والحقيقة أن الإنسان يرسم حدود عالمه الحقيقي الذاتي بمقدار ما ينمي هذه الموهبة الأولى الموجِّهة.

وإن هذا الذي توجه وطمح إلى ذرى الحياة القلبية والروحية لهو على بصيرة من أمره؛ لذا فهو يعرف كيف يفكر ويتحرك ويعمل، ومن أين يبدأ… فهو حساس في العبادات، ولديه استشعار عظيم بالأخلاق، وهو منفتح على المراقبة ومحاسبة النفس، ومنهمك في الشعور بالرهبة من الذنوب في مراقبة دائمة.

فمن استقر وتوطد شعوره وتفكيره بهذا القدر، فستكون الحياة بكل وحداتها بالنسبة له كأنها شلال وَجدَ مجراه، ينحدر مواراً أبداً ليبلغ البحر، وهو في هذا الشلال يعيش نشوة العشق والوصال أبداً. الإيمان -بمقدار توسعه وعمقه- مولِّد الطاقة (الدِّينامو) الأساسُ لإنسان الحركة هذا، والعبادة سنده ومحرِّكه الحافظ، والأخلاق ومجموع العلاقات الإنسانية علامته الفارقة وفيصله المميِّز. والثقافة غدت سجية من سجاياه. والفن بدا انعكاسا لاستطلاعه وتفحصه وحدسه الداخلي ومشاهداته الباطنة.

إن جذور الإسلام لانهائيةٌ فوق الزمان والمكان، والمخاطَبُ في الإسلام هو قلب الإنسان الذي يسع السموات والأرض بسعته المعنوية، وهدفُه السعادة الدنيوية والأخروية.

وأستطرد لأذكر موضوعا ليس مكانه هنا… لكن أقول عن الفن الإسلامي إنه يحتوي رحاباً واسعةً خصوصيةً بتحرّيه “التنوع في فَلَك التجريد”. فهو إذ يؤكد على التوحيد، يتخذ موقفاً بيناً ضد التشبيه والتجسيم.. وبحكمة إبقاء باب التأويل مفتوحاً أبدا، يريد أن يُرِيَ بحراً في قطرة، ويصورَ شمساً في ذرة، ويشرحَ كتاباً في كلمة واحدة. أما الثقافة الإسلامية المتشكلة بتأثير هذا الدينامو الرئيسِ وهذه المقوماتِ الأساسيةِ -ولا ننبش الآن عن مقولةِ أن الثقافة ميراث الإنسانية عموماً-، فهي منفتحة على كل الأنشطة الفكرية والذهنية المرتبطة بواقع الإنسان، وخلاصةٌ وعصارةٌ للخلطة المشتركة لتلك الأنشطة. ونحن نستشعرها بكل شيء يخصنا بأمسنا ويومنا، وبكامل حيويته، فنعيشه، ونطوره، ثم نودعه أمانة لدى الوجدان الاجتماعي، العارف المتأهل لما يُقدَّر ويوقَّر.

لذلك، فإن الواجب علينا اليوم هو أن نكافح من أجل الحفاظ على ذاتيتنا بالارتباط بمنظومتنا العقدية والفكرية والتوجه نحو ثقافتنا ونتاجها.. وأن نقوم بتحقيق ألوان جديدة من الفكر والعرفان -إذا اقتضى الأمر- فوق أطلسنا الفكري.

نعم، ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بمصادرنا الذاتية أبداً، وأن نحصر الذهن في بلوغ البحر بمجرانا الذاتي، ونحرص على التطلع إلى الوجود من تحت قبة سمائنا، وقراءته ككتاب، وتفسيره إذ نقرؤه، واستنباط أفكار جديدة منه.

ومعلوم أن الإسلام منفتح على اقتباسِ ما يمكن اقتباسه من قيم الأمم الأخرى؛ فالإسلام يبحث عن كل فائدة ومصلحة حتى وإن كانت في أقصى بقاع الأرض، ويطلبها أنّى يجدها. وكما اقتبس في الماضي من علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والهندسة والطب والزراعة والصناعة والتقنيات الأخرى أينما وجدها، ثم قوّمها وطوّرها وأودعها أمانة للأجيال الآتية، فاليوم أيضا يأخذ كل ما يمكن أخذه أينما وجده، وينميه ويطوره -إن استطاع- ويُودِعه أمانة للوارثين الجدد.

وكون الإنسان خليفة الله في الأرض يستوجب على المسلم أن يكون عاشقا للحقيقة وحريصا على العلم والتحري وشغوفا بالبحث. لكن ينبغي أن يتقي المؤمن ويحذر من الاتكاء على المصادر الأخرى في الأمور المتعلقة بالنظم العَقَدية والفكرية، والموضوعاتِ المرتبطة بالكتاب والسنة وبكل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، وطرائقِ التحليل والبحث في السيرة وتاريخ الإسلام، والفن والأدب ونحوها… ذلك، لأن الذين أقاموا بنيانهم الفكري على معاداة الإسلام، والناظرين إلى الإسلام وكأنه خارج الوحي السماوي، لا يُرجى منهم التصرف بحسن النية وطلب الخير للمسلمين وتمنِّي التقدم لهم. أما العلم والتكنولوجيا -وهما خارج إطار ما ذكرناه- فقد عهدناهما في أخذ وعطاء بين الأمم في الماضي، وستستمر المبادلة فيهما مستقبلاً، وتنتقل أمانة ووديعة في أيدي حائزيها. فالعلوم والتكنولوجيا ليست حكراً لدين أو أمة. لذلك، تستطيع كل أمة سليمة المشاعر والفكر والمعتقدات، ومنتصبة على ساقيها بثبات ورسوخ، أن تعتصر هذه العلوم الصرفة وتقطرها في روحها، فتجعلها صوت قلبها ونَفَسَه، ووسيلةً توصل البشر إلى الله تعالى.

والمؤلم أن فلسفة العلم في أوروبا -وعلى نقيض المرونة في عالمنا الفكري- قد أوقعت الغرب كله في صراع دائم بين العلم والدين لأمور وأوضاع خصوصية، فخلّف ذلك انفصالاً بين العقل والقلب. هذا المشكل هو السبب الرئيس للمعضلات المتتابعة منذ عصور في النظم الغربية كلها. بل لقد تفاقمت الأزمة من مخاصمةِ جبهة العلم والفلسفة للدوغمائيات الكنسية، إلى مخاصمة “المفاهيم” الدينية كافة بمرور الزمان… فكأن العلم والفلسفة حامية ومدافعة عن الإلحاد. وقد أصاب-للأسف الشديد- الفكرَ الإسلاميَّ البريءَ شيءٌ من هذا العداء ضد الدين، إذ عُرِّض إلى أشنع ظلم وأبشع غبن، ووضع في قفص الاتهام مع الكنيسة التي هي المعنية في الأصل بهذه الخصومة.

انقلبت هذه الحركة المعادية لدوغمائيات الكنيسة، والقائمة أصلاً على حرية الفكر والعلم، إلى معاداة الله والدين والتدين… ثم إلى تحمس في أرجاء العالم كله لإسكات المتدينين وإحباطهم وتضييق الخناق عليهم، بل إزالتِهم من الوجود تماماً. ولم يكن للعالم الإسلامي مشكلة البتة مع العلم أو حرية الفكر، ولكنّ زمراً من أعداء الدين تغاضوا عن هذه الحقيقة الفارقة، واتخذوه غرضاً لمراميهم العدائية الدنيئة مقايسين له على المسيحية الكنسية…

والحال أن الإسلام كان -ولم يزل- يقدم للإنسانية جمعاء نظاماً للحياة جديداً وفريداً… نظاماً لا نظير له في الماضي، ويبدو رمزاً للمثالية والتفرد في الآتي. فهو قد نظَّم وينظّمُ بأسسه حياةً جديدة لنوع البشر، ويضع تفسيراً جديداً لعوالمِ الدنيا وما بعد الدنيا، والعالم المادي وما وراءه، ويرتب -من جديد- الوشائج بين الإنسان والكائنات والباري عز وجل… يرتبها من وجهة خصوصيات الظواهر وبشكل مميز وفريد، ويقطع دابر النقائض في “الإلهيات”، وتستجيب القيمُ التي أوجدها بإشباع كامل ومُطَمْئِن لكل متطلبات البشرية حول الموت والحياة، ويسد كل الثغرات العقلية والمنطقية والفكرية والحسية في قلوب المخاطبين وعقولهم. كان الإسلام -وما يزال- حيويا وحركيا من كل وجهة… يتوسع وينبسط في واقع الحياة، ولم يؤجل النظر إلى أي مشكلة واجَهَتْه. يدخل إلى أضيق المعابر في الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويجول في وحدات الحياة كلها بصوت العصر الذي هو فيه، ويلفت النظر في كل وحدة من وحداتها بصورة أشد إحكاماً من أحكم شيء واقعي.

ولم يكن الإسلام “أيديولوجية مثالية” بمعناها المعروف في الغرب، ومحال عليه أن يكون؛ لأن هذا المعنى كان شمسا خيالية بزغت في السهوب المجهولة خلف جبل “قاف”.. شمس لا ينعكس شعاعها قط في واقع دنيانا المعيش، ولا يمكنها الظهور حتى في أصغر وحدات الحياة. فهي بأضوائها الكاذبة تصطدم بالخيال وتتكسر عليه كمثالية غير واقعية، وترنو إلى الحياة وحقائق الحياة الواقعية، من أفق بعيد كنوع من أنواع الأحلام اللذيذة(!) -ووصفُها باللذيدة يعود لمن يتأولها-.

أما الإسلام، فقد وعد –ويِعدُ- البشرية بنظام فريد في نوعه، قابلٍ للتنفيذ في كل مجال، مالكٍ لوسائل تحقيقيه بديلة في التنفيذ. فيجد فيه الذين يلبون نداءه نشوةَ وتلوُّنَ وأداءَ نظامٍ قد نما في رحم واحدة متوافقة مع طباعهم وجبلّتهم. فهو بسعةِ العناية بكل شيء، ابتداءً من القبول المسبق في الوجدان إلى المسائل الأخلاقية في الحجرات النهائية للحياة، ومن أدق المسائل الفردية والعائلية إلى أعظم المعضلات الاجتماعية، يقدم حلولاً فريدة، ولا يخيّب رجاء المنتسب إليه مهما كان ضيّق الصدر أو قصير الشأو. الإسلام يبدأ بالعمل في الوجدان الفردي، وإذ يستقر فيه، يطفح منه بفائقيته الخاصة الذاتية، ويَفيض من محيطه وبيئته، ويجعل كل مكان حقل فسائل، فيصطبغ كل مكان بصبغة روحه، ويبدل أينما انتشرت جذوره لونَ الحياة وأداءها، ويُسمِع القلوب نداء الوجود الأبدي، وقد كان -ولا يزال- كل نداء منه ترنما للسلام العالمي، وتناغماً للانسجام الاجتماعي، ونَفَساً للتسامح والحوار. أما الصخب والوحشية والصلف والحقد والبغض، فهي من الغثيان المنعكس من البناء الروحي لخصومه في الخارج، وعسر هضم جهلة المنتسبين إليه. لكن هذا النور انكسف حينا بحائل من أحد خصومه، وانخسف أحيانا بتفريغ الفريقين معاً الظلمات فوقه.

ولو فتر العدو قليلا في الجفاء، وبذل الخليل قليلاً من الوفاء، لكان الإسلام قد محا وكنس أنواع الظلمات من الأرض مثل البغض والغيظ، بفَوَران “عن المركز” كالبراكين أو بحُزَم الضياء من أطياف النور، ولَجعل الأرض جنان اطمئنان تمتد حافاتها حتى تصل الجنة… ففي ظله يُنسى العراك والجريمة والإرهاب والاضطراب، وتُشمّ نسائم الحب والتوقير والانسجام والحبور في كل الأرجاء. وإن القلب الذي يتوطد فيه الإسلام، يمتلئ بالحب والاهتمام والتسامح إزاء المخلوقات من أجل الخالق، والمصنوعات من أجل الصانع.

نعم، لن يجتمع في القلب إيمان وارتباط بالله مع الحقد والكره والغيظ. ولا يُحتمل مطلقاً أن يبقى بابُ القلب مفتوحا لتلقي العداوات خصوصا مع الحفاظ على جلاء روحه ورونقه بتجديد إيمانه وانتسابه للحق تعالى وميثاقه، كل يوم وأسبوع وعام، بأنواع العبادات. فإن كل تصرفاتنا الإسلامية تحفز فينا شعور التحرك المسلم، وتقودنا إلى الحياة الإيمانية. وبتواتر انعكاس مكتسباتنا الوجدانية ووارداتنا القلبية على سلوكياتنا، تتكون خيوط أخلاقنا وتتلون بأبهى الألوان. وبدوام تدفقها من تصرفاتنا تتكون مرجعيات ثقافتنا، فتؤمّن لنا البقاء بذاتنا وشخصيتنا. وهكذا التكامل الإنساني المتوطد بالله والإيمان والاعتماد والاطمئنان في قلب الإنسان، يطفح إلى المحيط والبيئة حباً واهتماماً وإخلاصا ووداً، فيخرج الفرد المسلم من الفردية بفضل هذه الجاذبية القدسية التي يحوزها، فيكاد يكون أمة.

إن الهمم الفكرية والتخطيطية والفنية تُولَد ابتداءً في ذات الإنسان، ثم تتشكل صورها، ثم تتوسع وتنبسط إذا وَجدت المناخَ الملائم للنمو والتطور. فكذلك أيضا العبادات والأخلاق والحياة الروحية والثقافة والعلاقات البشرية الأخرى كافة… يُستَشعَر بها بداية في عمق الإنسان إيمانا وإذعاناً، ثم تنمو لتحيط بالحياة كلاً، وتسربل بصبغتها التصرفاتِ البشريةَ كافة، فتكون مُعَيِّنا ومُوَجِّها أساسيا لكل همة وحملة وحركة وفعالية، حاضراً بنفسه وبوجوده في كل الأحوال.

يتميز الإسلام عن النظم الدينية والفلسفية الأخرى قاطبة، بأنه رسم للإنسانية صورة فكرية وحياتية ذاتَ بُعد عالمي، لكن بسيماء خاصة به في الوقت عينه… وحمّل المنتسبين إليه مسؤوليةَ أن يجعلوه حياة يَحيونها وأمرا ينفذونه. ولذلك يسعى كل مسلم يعرف هذه الحقيقة لكي يتصرف ضمن إطارها في أعماله وعلاقاته الفردية والعائلية والاجتماعية، ويخطط لمستقبله وفقاً لهذا الفهم، ويستجمع همته ما استطاع وسنحت له الأحوال للإيفاء بحق هذه المسؤولية. ولا يخفى أن الأفكار والغايات المأمولة تبقى أحلاما وردية رفرافة، ما لم تؤيَّد بحملات وأفعال حركية لوضعها موضع التنفيذ بقدر ما تسع الأحوال… فإن قصّرنا، فسوف تستمر كمّاشة الواقع الفعلي تسحقنا بين فكيها.

ومن الحق أن حقيقة الإيمان المتأصلة في عالمنا الداخلي، إنما تديم وجودَها بقدر تناميها وتوسعها في الحياة الواقعية… فإذا بُذِرت بذور الإيمان وترعرعت واخضرّت في القلوب، ثم تحولت إلى استقامة ووثوق في التصرفات، وانقلبت إلى وقار وخشوع في الصلاة، ورفدت وازعَ الحقانية والعدل في علاقاتنا الاجتماعية، فذلك يعني أن الأفق منبسط أمامه إلى اللانهاية للتطور والتوسع. وكما يكون إيمانٌ كهذا الإيمان في الإنسان مصدراً لا ينفد للقدرة والحيوية، كذلك يكون قاعدة ومنصة للارتقاء به باسم “خلافة الله في الأرض” إلى حق “التدخل في الأشياء”، وتشكيل صور البيئة المحيطة حسب مشاعره وأفكاره، والانفتاح على اللانهاية في محور التوحيد والتجريد بالملاحظات الجمالية والروح الفنية في طبيعيتهما الذاتية. ذلك لأن الإيمان يوجِد روحاً فنية مكينة في الأرواح المنفتحة على الجمال يدعو إلى العَجب والانبهار. نعم، إن الفنان المؤمن يصل إلى الماهية المجردة في منشور الوجود اللانهائي، ويرسم ألوان الأبدية، برقوش وخطوط عديدة على اللوحة بضربة فرشاة من غير تعب أو رهق… حتى إن الناظر يحسب نفسه أمام أنموذج نقش مصغَّر للوجود في كل تأمل في اللوحة الفنية، فتأخذه نشوة مطالعة اللانهاية في المعطيات المحدودة، والبحر في القطرة، والكائنات في الذرة، في عالم الخطوط السحري، ضمن تصور ملاحظات التوحيد والتجريد بلسان الفن.

إن الإسلام صوت كتاب الكائنات ونَفَسه وتفسيره وإيضاحه، كذلك هو رسم ماضي الكائنات وحاضرها ومستقبلها، وصورتُها وخارطتها، ومفتاح سرّيّ لأبوابها التي قد تظن أنها مغلقة.

ونحن لا نريد أن نفهم الفن الإسلامي بحصره في رفض موضوعات ذاتية أوموضوعية، أو إعلانا وإبرازاً للمهارات… بل تأليفاً -من جهة- بين الروح والمعنى والمحتوى فيما يشاهد من علائق الوجود والحوادث فيُستشعر، وما يتحسس منها فيفهم أو ما يُتحسس وينبغي أن يُفهم، وبين لسان القلب والشعور والحس -من جهة أخرى-… فيتمكن -من ثم- أن يرشد على الدوام إلى الموجود الذي ليس كمثله شيء بالإيماء والإيحاء من مختلف المستويات والترتيبات -ولكن بلا حيدٍ عن خط مستقيم واحد تشير إليه بوصلة القبلة-، وفي مرونة تشعر بالحقيقة الواحدة الثابتة المطلوب فهمها -ولكن ببعد جديد مختلف في كل نظرة وتطلع-، فيشهر الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة بخطوط سحرية في هذا الإطار أو فيما يتجاوز هذا الإطار.

الحاصل أن الإسلام صوت كتاب الكائنات ونَفَسه وتفسيره وإيضاحه، كذلك هو رسم ماضي الكائنات وحاضرها ومستقبلها، وصورتُها وخارطتها، ومفتاح سرّيّ لأبوابها التي قد تظن أنها مغلقة. الإسلام “كلٌٌّ” يعبر عن هذه الأمور والشؤون جميعاً. “كلٌّ” يستحيل تَجَزّؤه، ويستحيل أن يُحمَّل جزؤه القيمَ المحمّلةَ على الكل. فإن تجزئته إلى أجزاء، ثم محاولة استنباط فهمٍ كامل وتام من الأجزاء، غلطٌ وخطل وإهانة لروحه. وسوف يبقى من يريد أن يفهمه أو يحصره في تفسير آيات وأحاديث معدودة بأسلوب وعظيّ، مهزوزَ الوجدان بأحاسيس نقص حقيقي، ومعانِياً من خواء روحي دائم؛ مهما كدّ وسعى لسماع مجموعة الأنغام الرائعة هذه.

الإسلام إيمان، وعبادة، وأخلاق، ونظام يرفع القيم الإنسانية إلى الأعلى، وفكر، وعلم، وفن. وهو يتناول الحياة كلاًّ متكاملاً، فيفسرها، ويقوّمها بقيمه، ويقدم لمنتسبيه مائدة سماوية من غير نقص. وهو يفسر أداء الحياة دوماً ممتزجاً مع الواقع، ولا ينادي ألبتة بأحكامه في وديان الخيال بمعزل عن الحياة. يربط أحكامه وأوامره بمعطيات الحياة المعيشة وبإمكانية التطبيق، ولا يبني الأحكام في دنيا الأحلام. الإسلام متواجد وحركي في الحياة بكل مساحاتها، من المعتقدات إلى أنشطة الفن والثقافة… وذلك هو أهم الأمارات والأسس لحيويته وعالميته الأبدية.

ـــــــــــــــ

(*) الترجمة عن التركية: عوني عمر لطفي أوغلو.