الإسلام هو دين جعل من قضية الجمال موضوعًا جديرًا بالاهتمام مؤطَّرًا ضمن مواضيع الدين، فقرر له مكانته وجعله ضمن الواجبات التي ينبغي على المسلم السعي من أجل تحقيقها، بل إن القرآن الكريم وقف موقفًا صريحًا ضد الحاملين على قضية الجمال الإنساني، فأضاف الحق سبحانه وتعالى الزينة لنفسه إضافة تشريف وتكريم، وفتح للإنسان مجالاً واسعًا من مجالات بناء الإنسان، فقال تعالى: -عز وجل-: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ)(الأعراف:32)؛ إنها آية تقرر مبدأ عامًّا في المنهج الإسلامي مفاده أن التجمل أمر يطلبه المنهج لكونه من الفضائل المقصودة.

ولم يقف القرآن الكريم عند هذا الحد بخصوص موضوع الجمال، بل تذهب الآية الكريمة إلى مدى أبعد من ذلك، فتجعل الجمال والقبح أو الطيب والخبث عللاً للتحريم أو التحليل، ليصبح الجمال دليلاً على التحليل والخبث دليلاً على التحريم، ومعينًا على تمييز الخبيث من الطيب والغث من السمين، وما الخبيث في ميدان الأطعمة إلا القبيح والسيء، وما الطيب إلا الجميل.

ويتأكد هذا المعنى فيما بثه الله تعالى في القرآن الكريم من ومضات جمالية دلت عليها إشارات بيانية لآيات القرآن الكريم، قال تعالى: -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة:90)، وقال أيضًا: -عز وجل- (قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ)(الأنعام:145)؛ إن كلمة -عز وجل-: (رِجْسٌ) في الآيتين العظيمتين تشير بوضوح إلى علة التحريم، والرجس هو القذر والنجس والقبيح، وبذلك يكون هو الوجه المقابل للجمال.

أرأيت دينًا يجعل الجمال والقبح علة في التحريم والتحليل أو حكمة؟ إنه الإسلام، فهل بعد ذلك من عناية بأمر الجمال؟ ولم ينحصر هذا في نطاق التنظير والتحليل، بل تجاوز ذلك إلى واقع الناس ومجال التنزيل. فقد عني المسلمون منذ الزمن الأول بأمر الهندام وأولوه عناية كبيرة، فاتخذ أشكالاً متنوعة وأساميَ متعددة بحسب الأعراف والعادات الموافِقة لفحوى رسالة الإسلام في العناية بهذا الأمر في إطار التوجيه القرآني والبيان النبوي في هذا الموضوع.

إنه تدريب وتربية للمسلم من خلال النص القرآني، أن يستعين بالمقياس الجمالي في إتيان الأشياء أو الابتعاد عنها. ألم يطلب القرآن الكريم من المسلم ألا يرفع صوته بغير ضرورة؟ فكان التعليل لذلك بالقبح، فقال تعالى: -عز وجل-: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)(لقمان:19)، وهذا التركيب يفيد عِليّة النهي. يقول المفسرون في مثل هذا المقام: “إنّ” وما بعدها في مقام التعليل، وهكذا يكون التحريم بالقبح وهو تعليل بمقياس جمالي. أليس هذا تربية على استعمال المقاييس الجمالية والاستعانة بالحس الجمالي؟

المعيار الجمالي

خط القلمُ فيما تقدم، كيف أن القرآن الكريم عوّل على الحس الجمالي كدليل، والآن يتساءل القلم كيف نقيس الجمال؟ أو كيف نتأكد من مدى واقعية المقياس الجمالي وصحته في الإنتاج؟

إن الحس لا يهتدي إلا بهاد يهديه، وإن العقل لا يسترشد إلا بمرشد يرشده ومن الزلل يحميه، ولذلك كان لابد للحس من معالم يرجع إليها لضبط سلوكه في التصور الجمالي. فإن للصورة مفاهيم متباينة تستدعي من الحس الناقد تقليبها على أوجهها وسبر مكوناتها المؤدية إلى النتيجة، حتى لا يزيغ الحس الجمالي في الإنتاج.

وقد أدى انعدام ضوابط القياس الجمالي وانحرافها في عالم الفن إلى فساد عظيم في مفهوم الجمال، حتى أصبح القبح جمالاً أو كاد، كما هو ملاحظ في إنتاجات بعض المدارس الفنية، حيث وصل بها الفساد في الذوق الجمالي إلى فقدان التمييز بين الألوان الإبداعية في عالم الذوق الجمالي الهادف.

إن الفطرة السليمة يمكن أن تكون حكَمًا في هذه القضية، وقد أتاح لها الإسلام أن تأخذ دورها الكبير في تحديد استقامة هذا الحس، بيد أنه لما كان انحرافها متوقعًا نتيجة للعوامل الكثيرة التي تحيط بها، فقد وضع المنهج الإسلامي قواعد عامة يرجع إليها في الحالات التي يشتبه بها، أو في الحالات التي يفسد فيها الذوق ويتبلد الحس. إنه ليس إلغاءً لدور الفطرة وإنما التوجيه لها والأخذ بيدها، حيث تتاح لها حرية العمل في إطار المنهج الإسلامي العام؛ لأن الفطرة تنساق مساق العوامل الخارجية المحيطة بها.

وفي ميدان التربية الجمالية يحدد لنا المنهج المقاييس العامة لتصرفاتنا الجمالية، وقد لخص ابن القيم الجوزية -رحمه الله- الخطوط العامة للمنهج في هذا الميدان، فجعل الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع؛ منه ما يُحمد ومنه ما يُذم، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم.

فالمحمود منه، ما كان لله وأعان على طاعته وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتجمل للوفود، وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال، ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه.

والمذموم منه، ما كان للدنيا والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية المرء وأقصى مطلبه، فإن كثيرًا من النفوس ليس لها همة إلا ذلك.

وأما ما لا يُحمد ولا يذم، فهو ما خلا عن هذين القصدين، وتجرد عن الوصفين.

من خلال هذا، يتبين أن الحكم الجمالي يعتمد على عدد من العوامل، في مقدمتها أن يكون مسايرًا للخط العام للمنهج، ومنها ما هو مرتبط بالوضع النفسي للإنسان، ومنها ما هو مرتبط بالحال والمناسبة التي يجري فيها الحكم.

إن اللباس إذا اتخذ للتجمل وإظهار نعمة الله على الإنسان فهو محمود، وهذا اللباس نفسه إذا اتخذ بدافع الخيلاء والتعالي فهو مذموم، وهو ما يؤكد على أن العامل النفسي هو المؤطر الأساس لهندام الإنسان، كما أن الفطرة قادرة على التمييز بين الحالين، ولكن وجود الضابط يمنحنا فرصة في إصدار الحكم.

أما الحديث عن البنية السيميائية للباس فتأخذ بعدين؛ بعدًا جماليًّا وآخر وظيفيًّا، وليس من المنهج تغليب أحد البعدين على الآخر، لما يؤدي ذلك من خلل في المظهر الإنساني، أو في الغاية الوقائية المناطة باللباس، وعليه فلابد من مراعاة عنصر الجمال وعنصر الوقاية في اختيار الهندام المناسب.

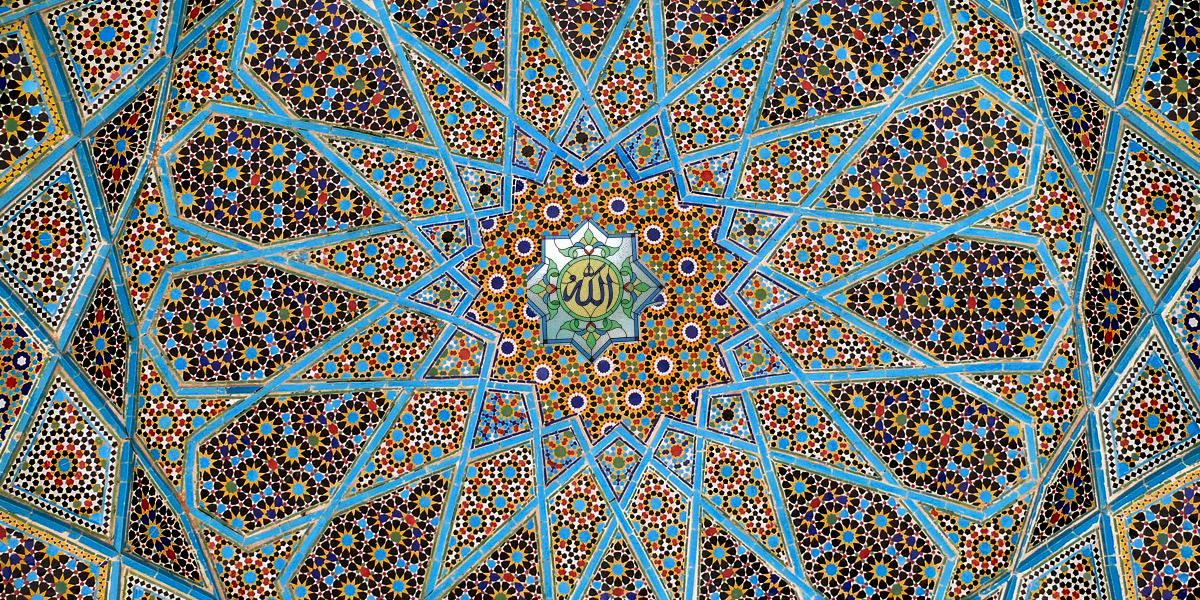

وعلى العموم يمكن أن نقول: إن الظاهرة الجمالية في هذا الدين، بناء متكامل يشد بعضه بعضًا في تناسق وتنظيم بديع.. إنها ليست فلسفة فردية استحسنها الآخرون فأصبحت مذهبًا، بل هي كيان قائم في ذاتية هذا الدين تدخل في لحمته وعمقه، يظهر أثرها من خلال اللون والشكل، ومن خلال التناسق والتنظيم، ومن خلال المواءمة والتعاون، فكل ما يرغب فيه هذا الدين أو يأمر به يوصل إلى الجمال. (*) كاتب وباحث مغربي.