مرحبًا أيها الإنسان.. أنا الحوت الأزرق (Balaenoptera Musculus)، أضخم مخلوق بين الحيوانات الموجودة في عالمنا اليوم. بداية أحب أن أحدّثك عن نفسي، وأَرُدَّ بالتالي على بعض الادعاءات في حقّي. ربما وُجد في الماضي بعض الديناصورات التي تَكبُرني حجمًا ولكنها اليوم غير موجودة. فالقوي الخالق المدبر سبحانه، خلق مخلوقات كثيرة، وأذِن لها أن تعيش على هذه الأرض السابحة في فلك الفضاء الواسع حينًا من الدهر، ثم انقرضت بعض هذه المخلوقات وغابت عن مسرح الحياة، وظلّت بعضها اليوم مهددة بالانقراض، ولعل نسلي في المستقبل ينقرض ويكون هناك خلقٌ آخر.. وكل ذلك بأمره وتقديره وتدبيره سبحانه، فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء.. ولا شك أن خَلْق حيوان ضخم مثلي كخَلْق جرثومة صغيرة بالنسبة له سبحانه، يخلق كما يشاء وكيفما يشاء، و﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾(يس:، تعالى سبحانه عن العجز الذي هو شأننا نحن المخلوقين. إلا أن بعض الناس يسلكون في تفسير الخلق طرقًا ملتوية وينحرفون إلى الإلحاد، لأنهم لا يرون العلم والقدرة في خَلْق الله الذي أتقن كل شيء خَلَقه، وتأتي نظرية التطور (Evolution) على رأس هذه الطرق الملتوية التي تسوق إلى الإلحاد.

وإنه ليحزنني الإنسانُ الذي يلجأ إلى الطفرات الفجائية والاصطفاء الطبيعي الذي لا يَرحم والتكيفِ المجرد عن الوعي والإدراك، ويتوسل إلى تلك النظريات القائمة على الصدفة، للتهرب من إثبات علم الله المحيط وقدرته المطلقة، اللذين يتجليان في آلاف الخاصيات المعجزة التي زودها لمخلوق مثلي، ليتمكن من العيش في البحار الواسعة… هذه الخاصيات التي يكتشفها علماء المورفولوجيا والفيزيولوجيا والتشريح، والتي لا تدل إلا على كمال الإتقان. يا لك من إنسان تائه حائر، عجولٍ في إطلاق الأحكام؛ إذ تدّعي بأني كنتُ في الماضي الغابر حيوانًا بَرّيًّا كالفيل، ثم تطوّرتُ عبر سلسلة من الطفرات الوراثية التصادفية إلى حوت بحري، وأنت تدرك الفروق الجوهرية بين الحياتين البرية والبحرية… فهل كل ذلك من أجل إنكار وجود الله الخالق المطلق والتهرّب من عبوديته؟!

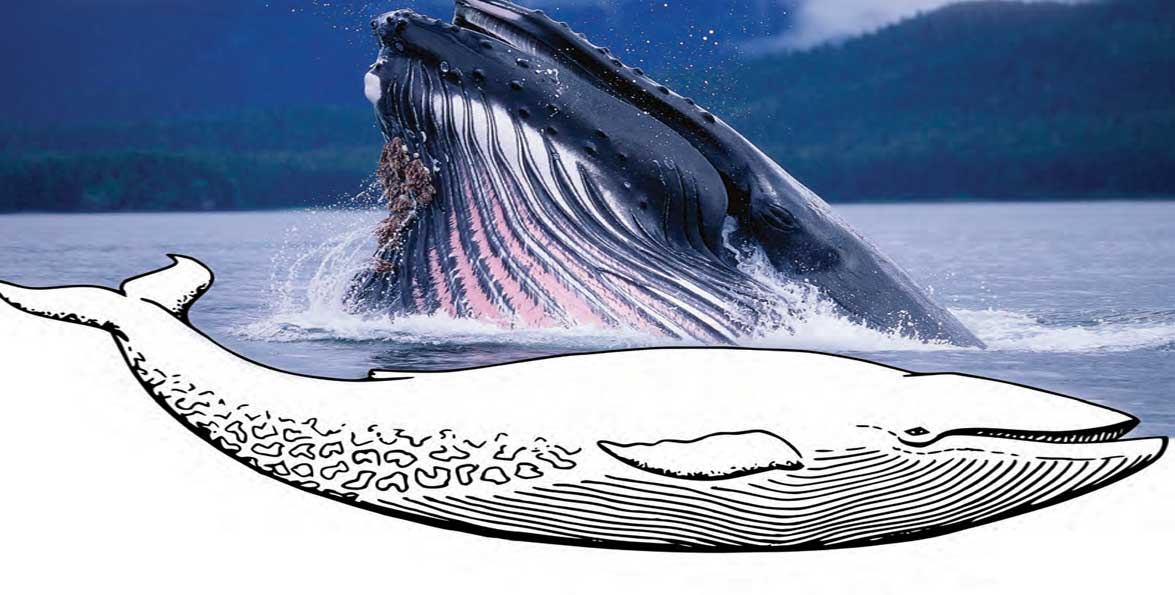

يعتقد من لا يعرفني جيدًا بأني نوع من الأسماك بسبب عيشي في البحار، ولكن لا تربطني بالأسماك علاقة سوى اشتراكي معها في الوسط البحري الذي أعيش فيه. فالأسماك مخلوقات تتألف قلوبها من حُجَيرتَين، تتنفس الأوكسيجين المنْحلّ في الماء عن طريق الغلاصم، تغطي الحراشف العظمية جسمها، وتتكاثر بالبيوض التي تضعها في الماء، كما أنها من ذوات الدم البارد. أما قلبي فيتألف مثل قلوبكم -أنتم البشر- من حُجَيْراتٍ أربعة ولا يمكنني استخلاص الأوكسجين المنحلّ في الماء، فأنا مزود مثلكم برئتين أستطيع من خلالها تنفّس الهواء. ولعل الفرق الجوهري الذي يميزني عن الأسماك ويضعني في نوع الثدييات، هو الإنجاب نتيجة الحمل وإرضاع صغاري من ثُديّيَ الممتلئة باللبن.

هيكل عظمي مدهش

كما تعلمون أنتم البشر، ينبغي أن لا تكون كثافة جسمي أعلى من كثافة الماء أو ينبغي أن يتم تعزيز قوة رفع الماء بفجوات هواء إضافية حتى أتمكن من العَوْم في المحيطات والغوص في أعماقها. لذلك، فالعظام التي تشكل الهيكل العظمي لدي ما عدا عظام الرأس، تتركب من مواد إسفنجيَّة تختلف عن عظامكم وعظام سائر الثدييات. يشكّل النخاع الدهني نسبة 50% من عظامي، كما أن هذه العظام الدهنية تؤدي إلى تخفيفٍ كبيرٍ في وزن هيكلي العظمي الذي يكوّن نسبة 17% من جسمي. إضافةً إلى أن هيكلي العظمي لم يُخلق لحمل جسمي الضخم وتأمين سيري فقط، بل يعمل أيضًا على تأمين المرونة العالية في دعم عضلات جسمي وتمكيني من السباحة. فهيكلكم العظمي -أنتم البشر- صلبٌ، وهذا ما يمكّنكم من الوقوف على الأرض ومقاومةِ الجاذبية الأرضية وبالتالي السير عليها. ومن هنا يمكنكم أن تتخيلوا مدى الصعوبات التي واجهها أصحاب نظرية التطور حتى يجدوا طريقة يقنعون بها الناس حول كيفية انتقالي من حيوان برّي إلى حيوان مائي! إذ زعموا أني سئمتُ من الحياة على اليابسة فغيّرت جسمي لكي أتمكّن من العيش في الماء والمحيطات!

أما معدّل سرعة النمو لعظام رأسي، فتتغير تغيرًا مفاجئًا عند المرحلة الأخيرة من نمو الجنين، إذ تنزلق عظمة أنفي نحو الأعلى وتمتد عظام فكّي طولاً، وبذلك تنتقل فتحة أنفي إلى أعلى نقطة في رأسي لأتمكّن من تنفس الهواء.

السمع من أهم الحواس لديّ، وإنْ كانت حاسة الشم لدينا نحن الحيتان ضعيفة، فإن حاسة البصر قوية. فإنْ كنا لا نملك حاسة التذوق، فإن حاسة اللمس لدينا جيدة وهي موزّعة على جسمي كله، كما أن الشعيرات القليلة على أطراف فمي عالية الحساسية أيضًا. أنتم بني البشر تتمتعون برؤية ثلاثية الأبعاد، فترون بها الأشياء مجسمة، ولكن الرؤية لدي ثنائية الأبعاد، حيث أرى الأشياء مسطحة، لأن كِلا عينيَّ يرتبط بالدماغ من خلال عصب بصري مستقل… لا أقول لكم ذلك شكاية أو اعتراضًا، بل أقوله بيانًا لروعة الخلق والكمال… فلستُ أشكو أبدًا من رؤية الأشياء مسطحة، ولستُ معترضًا قطّ لعدم وجود حاسة التذوق لديّ. لأني أُومِن بأن الله تعالى خلقني على هذا الشكل، لأنه يناسب خلقتي ويوفّر لي الحياة المريحة والحركة السهلة. وليس من عادتي أن أبحث عن عيبٍ أو خللٍ في ما خلقه ربي.

سمع قوي وصوت شديد

هناك فرق كبير بين كثافة الهواء وكثافة الحيوانات البرية في العادة. ولذا فإن وصول الموجات الصوتية إلى الأذنين في زمنين مختلفين متعاقبين بسبب المسافة الفاصلة بينهما، يوفر للأذنين القدرة على تحديد مصدر الأصوات بسهولة. في حين تقل الفروق بين كثافة الماء وكثافة جسم حيوان بحري مثلي، كما أن الموجات الصوتية التي تنقلها المياه، تنتشر إلى كل الجهات في سرعة واحدة، وتصل إلى الأذنين في تزامنٍ لا يسمح بتحديد جهة المنبع الصوتي. ولاجتياز هذه المشكلة، وضع ربي فجوة في الجزء الخلفي من رأسي تفصل منطقة السمع لديّ، ووضع وراء أذُني الداخلية كيسًا هوائيًّا رجراجًا. وبالتالي جعل لنا نحن الحيتان جيوبًا تفصل بين الأذنين الداخليتين تدعى “Periblar Sinus”، وجعل كذلك الأكياس الهوائية خلف الأذنين، تهتز بشكل مستقل عن الأخرى، وهذا ما يمكّننا من تحديد جهة الصوت في يسر وسهولة. أثناء الغطس في أعماق البحار يزداد ضغط الكتل المائية الهائلة بسرعةٍ كبيرةٍ على أذني، يقوم الدم الذي يندفع إلى فجوات الهواء أثناء الغطس بدور التوازن، وبذلك يكون قد حماها ربي الذي أحسن خلقي من الانفجار.

على الرغم من أن أُذُنَيَّ لا تملكان أذنًا خارجية مثلكم، فإنهما حساستان جدًّا للأصوات، حيث تستطيع التقاط الاهتزازات من 12,5 هرتز إلى 32000 هرتز، بينما يبلغ الحد الأعلى من هذه الاهتزازات عند إناثنا 200 ألف هرتز.

إن قوة السمع عندي تعني في المقابل وجود آلية قوية لإصدار الأصوات. إذ نستعمل الذبذبات المختلفة لأغراض مختلفة. فالأصوات المنخفضة (12,5–200 هرتز) تشكل لغتنا الخاصة التي نستعملها فيما بيننا، كما نستعمل الذبذبات العالية (21000-32000) كالرادارات، للدلالة على التمَوْضع والمكان، إذ من خلالها نحدد أماكن أسراب القريدس والأسماك التي نقتات عليها. صوتي هو الأشد والأقوى بين أصوات الحيوانات، وأَذكُر أني أصدرت -في إحدى المرات- صوتًا أقوى من صوت طائرة أقلعت من مطار “تشيلي”. وبفضل هذه القدرة في السمع والتصويت، نتمكن من مراقبة بعضنا على مسافات بعيدة جدًّا. فالصوت الخافت الذي أصدره بذبذبة تبلغ 20 هرتزًا، يمكن التقاطه من قبل حوت آخر على مسافة 75 كم بكل وضوح، بل ربما يمكننا التواصل فيما بيننا على مسافة 300 كم، بل ويمكنني أن أرسل الراسائل وأتواصل مع أصدقائي على مسافة 10 آلاف كيلومتر إذا توافق الصوت الذي أصدرتُه مع موج البحر ولم تشوش عليه أصوات محركات البواخر.

لكي لا أتجمد من شدة البرد

تعلمون أن البحار باردةٌ، وإذا علمتم أن بعض أنواعنا تلتمس حياتها في المحيطات القريبة من القطب، فإنكم ستتخيلون أن حياتنا مليئة بالصعوبات والمعاناة. ربما كان الأمر كذلك بالنسبة لكم، لكن ربي -بعلمه المحيط- جعل تحت جلدي طبقة دهنية بسماكة تتراوح من 25 سم إلى 50 سم. هذه الطبقة الدهنية تعمل كعازل حراري لتحفظ حرارة الجسم وتخفف من الفاقد الحراري إلى أدنى مستوى. كما يغطى جلدي بطبقة دهنية زلقة وليس فيه مسامات التعرق. تتحكم شبكة العروق الدموية الكثيفة في زعانفي، في حرارة جسمي؛ ففي البحار الدافئة تتمدد عضلات هذه العروق وتتوسع ليزداد الفاقد الحراري بما يناسب حرارة الوسط الذي أسبح فيه، بينما تتقلص في البحار الباردة وتضيق عروقُ الزعانف لتنخفض كمية الدماء الواردة إليها، وبالتالي لينخفض الفاقد الحراري. توجد الشرايين التي تحمل الدماء من القلب إلى الزعانف، متلاصقة مع الأوردة التي تعود بالدماء إلى القلب، فتعمل حرارة الدماء في الشرايين على تدفئة الدماء في الأوردة، وتأمين عودتها إلى الجسم، وتخفيض الفاقد الحراري.

الغواص المحمي من صدمات الشلل

يعرف الغواصون جيدًا أن أخطر تهديد يمكن أن يواجهوه في الغطس، هو تحول الأزوت -المنحل في الدم عند الصعود السريع المفاجئ من الأعماق- إلى فقاعات غازية تؤدي إلى احتشاءات في الأوعية الدموية للأعضاء الحيوية كالقلب والدماغ. يمكن أن نرى ذلك ببساطة، عندما نفتح (الكازوز) بشكل آني سريع، كيف تتحول كربونات الأسيد المنحلة إلى فقاعات (كربونديوكسيتين). وأنا أمضي حياتي بالغطس الفوري السريع إلى مئات الأمتار، والعودة السريعة كذلك دون أن أتعرض لصدمات الشلل، لأني مجهَّز بشكل خاص. فالرئتان لديّ تعملان بشكل أسرع في التبادل الغازي، وأقوم باستعمال 80% من طاقتهما الإنتاجية، في حين تستخدم الثديات البرية 30% من طاقتهما في التبادل الغازي. ولذلك أستطيع البقاء تحت سطح الماء لمدة ساعة كاملة مقابل دقيقتين من تنفس الهواء. ودمائي تحمل ضِعفَي ما عندكم -أنتم البشر- من الكريّات الحمر، ولذلك أحمل كميات كافية من الأوكسجين.

وبسبب زيادة “الميوجلوبين” (Myoglobin) في جسمي، يكون لحمي أسود اللون، بينما لحوم الحيوانات البرية تكون حمراء اللون. كما أن لديّ موهبة لتخفيض ضربات قلبي وتضييق شراييني وتقليل مصروفي من الأوكسجين في الأعماق. ولكن كل ذلك يحصل لدي آليًّا بدون إرادة أو وعي مني، بعناية القدرة الإلهية وفيض كرمه.

وإنْ كنتُ لا أعلم شيئًا، كيف أفعل ذلك بغاز الأزوت، إلا أن الدراسات التي أقامها الفيزيولوجيون تقول بوجود هواء قليل في ثغرات جهازي التنفسي، علاوة على أن رئتيَّ تحملان في داخلهما ومحيطهما كمياتٍ وافرة من المواد المخاطية الدهنية تعمل على امتصاص الأزوت من الهواء، فلا يبقى أي غاز آزوتي حر، ولا أتعرض للاحتشاءات أثناء الغطس والعَوم، حيث أطرح هذه المواد المخاطية المحملة بالآزوت الموجودة في المجاري التنفسية عبر فتحتي أنفي مع التنفس المحمل ببخار الماء. ويمكنكم أن تروا هذا الزفير الذي يبلغ تسعة أمتار عندما تخرجون للسياحة في البحار والمحيطات، ويمكنكم أن تروا ذلك بوضوح أكبر، مع أعمدة البخار المتكاثف الذي يخرج مع الزفير في الأجواء الباردة.

أضطر إلى شرب المياه المالحة، لكن الكلى لدي كبيرة ومصممة لتطرح هذه الأملاح الفائضة عن حاجتي، عن طريق بولي الكثيف. والحقيقة أني لا أحتاج إلى الكثير من الماء لأنني لا أتعرق.

أَلِدُ مرةً كل عامين أو ثلاثة أعوام، أو ألد فرخًا يبلغ 2,5 طنًّا بعد حمل يدوم 12 شهرًا. وأتلقى مساعدة الإناث في هذه المرحلة، فالصغير الذي يبلغ ضعف وزنه خلال أسبوع، يرضع مني 600 لتر من الحليب يوميًّا. معدل الدهون في حليبي 40% (مقابل 2% معدل الدهون في حليبكم)، ولذلك أقلل من شرب المياه أثناء الإرضاع حتى يكون في كثافة أعلى. وحتى لا تتسرب المياه المالحة مع الحليب أثناء الرضاع، أودع الله الرحيم بخلقه في الصغير قابلية الرضاع وعضلات خاصة تمكنه من الرضاع، وجعل ثديي بشكل يطبق على الفم بشكل جيد، وجعل فيهما قدرة على ضخ الحليب من خلال عضلات تتقلص وتتمدد، وبذلك يبقى صغيري ملتصقًا بثديي طيلة ثمانية أشهر أضخ في فمه الحليب. فهل يعقَل أن ننظر إلى هذا النظام المذهل بأنه صدفة كما ادعى أصحاب نظرية التطور؟! أحتاج خلال الإرضاع أن أتناول أربعة أطنان من أسماك القريدس والسردين والأسماك الصغيرة الأخرى. وإذا استطعتُ التخلص من الإنسان ومن اصطياده لي، فيمكن أن أواصل العيش (80-100) سنة. على الرغم من أن عددنا كان يبلغ (300,000) حوت في القرن التاسع عشر، فإن هذا العدد اليوم يقدّر بـ(6000-10,000) حوت، وذلك بسبب الصيد الجائر. سرعتي في السباحة الطبيعية تبلغ (11-13 كم) في الساعة، كما أستطيع أن أرفع هذه السرعة إلى (30-35 كم) في الساعة عند الطوارئ ولفترات قصيرة. وبالتالي أستطيع وبكل سهولة البقاء في عمق يبلغ (150) متر ولمدة تستغرق 20 دقيقة، وهذه الأرقام قياسات تخصّني أنا فقط، ويمكنكم أن تقيسوا أرقامًا خاصة أخرى، وتكتشفوا خاصيات أخرى عند بقية أنواع الحيتان. ومهما يكن من اختلاف في الخاصيات من نوع إلى آخر، فإنها كلها من مظاهر تجليات القدرة والعلم المحيط والرحمة المطلقة لخالقنا وبارئنا جل وعلا.

تعجز كلماتي عن توجيه أي خطاب لأولئك الذين يزعمون بأني في خلقتي هذه التي تفوق الخيال، تعرضتُ لطفرات وراثية أثناء انتقالي من البر إلى البحار والمحيطات… قولوا ما شئتم، فأنا سأمضي الآن إلى محيطي حامدًا شاكرًا مسبحًا لخالقي، لأني أشعر بالجوع، ولابد لي من الغطس مجددًا لأجد ما أقتات عليه من رزق الله تعالى… أستودعكم الله أيها البشر.

(*) جامعة 9 أيلول / تركيا.

(*) الترجمة عن التركية: مصطفى حمزة.